法人登記って簡単だけど、事前に決めておくべき事は多々あります。

個人事業主の様に、後で変更ってワケにも行かない。

実際、適当に決めると困るであろう事も多く、

法人登記してから気付いた点も、多々あったんで覚え書き。

法人化するまでの流れ

法人化すると決めたら、まずは税理士に相談することになるかと。

何の為に法人化するのか?本当に法人化が必要なのか?

金額的な面で法人化する場合、個人事業主よりも得すると思う根拠は、

しっかりと確認しておいた方が良いです。

法人の税務相談は税理士なのですが、

税理士は登記手続きができないので、

税理士と司法書士が連携して、

法人登記手続きを進める事になります。

司法書士に法人登記だけお願いする事は可能ですが、

実際のところ、法人化後の税務手続きや経理は、

個人で処理するには複雑な点が多いので、

税理士の顧問契約も避けられないです。

法人登記の際には、決めておくべきことが多々あり、

税理士と決めた内容で、司法書士さんに手続きしてもらうという流れ。

書類の準備・作成、定款認証、登記申請、印鑑登録・・・

と全て手続きを代行してくれます。

私自身で手配したのは、資本金の振込と実印(代表者印)の作成くらい。

法人登記が完了したら、税務関係の手続き。

法人設立届出書、青色申告承認申請書、

給与支払事務所等の開設届出書、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・と、

税務署と役所に提出する書類は多いのですが、

これも全て税理士さんが提出してました。

法人化後に、個人事業の廃業手続きと、

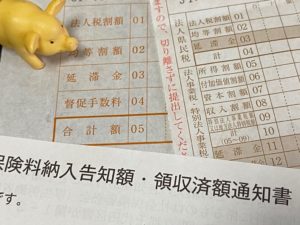

社会保険の加入手続きも必要です。

→法人が社会保険に新規加入する際の手続き流れ。厚生年金保険・健康保険の資格取得に必要な書類と注意点。

従業員を雇用する場合は、労働保険関係の届け出も有りますが、

社労士業務になりますので・・・これはまた別の話であり、私は関係ナス。

法人化する前に決めること

司法書士にお願いする際に、決めるべき事。

理解しないまま登記すると、あとで絶対に後悔しますので、

具体的に悩んだポイントをまとめておきます。

株式会社と合同会社の違い

法人化にあたり、株式会社にするか?

合同会社(LLC)にするか?ってのは悩んだところ。

で、具体的に何が違うのか?

株式会社と合同会社の違い

| 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|

| 登記費用 | 登録免許税15万円 定款認証5万円 | 登録免許税6万円 |

| 決算公告 | 必要 | 不要 |

| 役員の任期 | 最長10年 (登記1万円) | 無し |

| 代表者名称 | 代表取締役 | 代表社員 |

| 上場 | 可能 | 不可 |

| 利益配分 | 出資金額(株数)に応じる | 自由 |

| 責任の範囲 | 有限責任 | |

| 資本金 | 1円から設立可能 | |

| 必要出資者数 | 1人以上 | |

| 意思決定 | 株主総会 | 社員総会 |

| 歴史 | 2006年より資本金1円 で設立可能へ | 2005年に新たに登場 |

ワンマン経営の株式会社なんで、

株式公開とか、株主から資金調達とかは考えて無いし、

初期費用の安い合同会社で、全く問題無いと思ったんですが・・・

合同会社のデメリットは「合同会社」という知名度が低い事。

2005年に登場したばかりであり、採用している企業も少ない。

外資系の企業に多いイメージ。

合同会社の企業例

- Apple Japan合同会社

- グーグル合同会社

- アマゾンジャパン合同会社

- ギットハブ・ジャパン合同会社

- ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社

- アイロボットジャパン合同会社

- ボーズ合同会社

- 合同会社ユー・エス・ジェイ

- IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

- 合同会社西友

- ユニバーサルミュージック合同会社

- ニューエラジャパン合同会社

- クロックス・ジャパン合同会社

- コダック合同会社

- バートンジャパン合同会社

- ワーナーブラザースジャパン合同会社

- 合同会社DMM.com

- eBay Japan合同会社

- 日本ケロッグ合同会社

- ブルーボトルコーヒージャパン合同会社

事実、私の住んでいる地域では「合同会社」なんて全く見かけず、

「有限会社」だらけ。

1円で「株式会社」って設立できる様になったのも、

割と最近(2006年から)の話なんで、

割と年配の人には、株式?凄いですね?って言われることも有りました。

最終的に株式会社に決めた理由が、社長の名称。

合同会社の代表者は「代表社員」っていう呼び名であり、

株式会社みたいに「代表取締役」とか「取締役社長」って名乗れません。

※社長とかCEO=最高経営責任者とかは名乗れます。

個人的には、この呼び名の違いが意外と大きいと感じており、

株式会社の「代表取締役」を名乗れるだけで、

初期費用+15万円くらいの価値は有るとも思ってます。

会社名は無難な名前が良い

IT起業にありがちな変な社名。

最初はバリバリ付ける気でした。面白ければ覚えやすいかな?って。

悩んだ挙句、ごく普通の会社名にしました。

普通にしてホント良かったと思ってます。

TPOに関わらず、会社名ってのは、いつなんどきも付いて回るんで、

微妙な空気に耐えられない方は、無難なヤツにしときましょう。

口座開設や融資、クレジットカード・・・

審査にも全く関係無いとは言い切れません。

結局のところ判断するのは人。

会社名によるイメージも付きまとうのです。

また、横文字、アルファベットの会社名も避けた方が良い。

領収書や、口座名義でも面倒になります。

既存で似たような名前はダメって話。

同じ地域で同じ社名はダメ。メジャーな企業と同じ名前はダメ。

地名が入っていたり、公共機関の名前が入っていたり、

誤解を与える様な名称も駄目。

前株か、後株か?ってのも微妙に悩んだ。

「株式会社 KJ新谷」 or 「KJ新谷 株式会社」・・・弊社は前株。

会社を設立すると、会社のホームページ、コーポレートサイト作成も避けられないので、

会社名でドメイン取得できるか?ってのも重要だと思います。

連絡先のメールアドレスも、企業ドメインで揃えた方がスマートだからね。

ドメインが取得できるか?簡単に確認できますので。

本店所在地は戸建て住所が良い

会社の本店住所は、非常に重要です。

郵便物さえ届けば問題無いと思われがちですが、

バーチャルオフィスは辞めた方が良いです。

金融機関の審査で引っかかる事も多く、

書留書類が送られてきた場合にも困ります。

法人口座の開設、難易度も高いです。

→法人口座の開設方法と必要書類。審査の流れと口座開設完了までの期間。

住宅用の賃貸物件を登記することは、賃貸借契約ルールに抵触する可能性あり。

大家さんや不動産会社に確認すべきであり、

どうしても登記するなら、大家さんに相談すべきですね。

そして、集合住宅よりも持ち家の戸建て住所が良い。

金融機関の審査に関係してきます。

賃貸だと引っ越す可能性も高いから、

登記住所変更も面倒だしお金が発生する。

→法人代表者が引越しする。法人役員の住所変更に係る面倒な手続き。

実家があるなら、実家の住所にしときましょう。

あくまで郵便物さえ届けば良いので、

そこで事業をしている必要もありません。

書留郵便物は、不在なら再配達できるし、

名刺さえあれば、郵便局での受取もできてしまいます。

そして、電話番号もIP電話や携帯電話ではなく、

市外局番がある固定電話を用意しておいた方が良い。

詐欺が多い時代、金融機関の審査は非常に厳しいから。

事業目的は思いつく限り挙げる

何のために会社を興すのか?

現在やっている事業だけでなく、

今後、会社でやりそうな事業も登記時に記載しておく。

個人事業主のように、勝手に新規事業を始められないから。

輸入での物販、輸出での物販、WEB経由での物販。

卸売業、ウェブサイト作成とか、

アフィリエイト事業とか、アプリ開発とか、

講演、セミナー、コンサルタント事業、

書籍の出版とか、不動産、FX、株式、投資事業とかとか。

今現在やるかどうか不明だけど、

少しでもやる可能性があるなら、やりたいなら記載しておく。

私は同業者のコーポレートサイト見て、

今後やりそうな事を一通り記載しておきました。

事業内容って経費にも関わってきますからね。

この辺は、だいたいやりたい事をまとめておけば、

司法書士さんが定款向けの文章に仕上げてくれるかと。

資本金1円は辞めた方が良い

株式会社の資本金は1円で設立できますが、

後の審査や信用の為に辞めておいた方が良い。

余剰資金があるなら、資本金は多いに越した事は無い。

事実1円で事業回す事なんて不可能だし、

法人の赤字は10年も繰り越せますから、

資本金を多くして赤字スタートの方が、なにかと融通も効く。

ただ、1,000万円超えにすると、

法人税率で不利になるので、上限1,000万円まで。

資本金の設定には、その金額が有る証拠が必要なので、

自分の銀行口座から自分の別口座へ資本金額を振り込んで証明する。

手元に現金が無ければ、その額を資本金にする事は不可能というわけ。

逆をいえば、その金額を振り込めれば良いのです。

出資者が複数いる場合は、

出資者毎に資本金の振込をするという流れでした。

決算期は消費税の免税期間にも関係する

法人化のメリットで大きいポイントは、

消費税の課税事業者も、法人化する事で、

再び免税事業者になれるという事。

免税期間は最大24カ月まで可能なので、

なるべく24カ月になるように、

決算期を持ってくるのが常套手段かと思います。

で、この決算期は、なるべく繁忙期を避けた方が良いです。

期末に一番売れる時期を持ってきちゃうと、

毎期の売上や、利益の予測が非常に難しくなります。

個人事業主だと、12月の繁忙期に決算なんで、

その大変さは、皆さん既に感じているかと。

物販だと2~3月、8~9月が辺りが暇になりがち。

ただ、中国と取引がある場合、

旧正月の影響も受けるので2~3月は避けた方が良い。

例えば、9月決算にした場合、繁忙期の年末年始が、

割と早いタイミングでくるので、年内利益の予測もつきやすく、

設備投資を考える余裕があり、節税にも繋がったり。

また、登記後に決算期変更という方法も有りますので、

最初は消費税の免税期間を優先して、

免税期間が終了した3年後から決算期を変更するってのも、一つの方法かと思います。

法人化する前に知っておくべきこと

利益が出てから法人化しても遅い

個人事業主で利益が出たから法人化を考える人が多いと思いますが、

利益出てから法人化したところで後の祭り。

法人化前の利益は、個人の利益であり、

法人化後の出費は、法人の経費です。

法人化後に個人時代の税金対策を考えたところで、

どうしようもないので、

個人事業主時代から節税は意識しておくと良いと思われます。

→個人事業主の節税策と優先順位。小規模企業共済、経営セーフティ共済、iDeCo、国民年金基金の比較と違い。

それでも利益が出そうなら法人化。

まぁ、先の分からない商売なんで・・・そう簡単にはいかないんだけどね。

ちなみに、法人成りした年度は、

個人事業主時代の所得と、法人化後の給与所得を計算して、

個人の確定申告をしないといけません。

→法人化後に法人代表者(個人事業分)の確定申告をして気づいた注意点。

青色専従者も同じ、専従者給与と役員報酬(給与所得)を計算する。

確定申告では、個人事業分の事業税の見込み控除して、

法人へ資産売却で消費税も多く払ったり、

法人役員となり給与所得控除が適応になったり、

初年度の適正な役員報酬は、計算しつくせない点が多いし、不可能。

って事で、適正な役員報酬については、2年目から頑張れば良いと思うし、

私には何年たっても最適解が分かりません。

→適切な役員報酬で節税する。個人と法人の税金と社会保険料、所得分散時の実効税率の違い。

小規模企業共済・セーフティ共済の引き継ぎ方法

個人事業主の節税と言えば、小規模企業共済とセーフティ共済。

小規模企業共済は数年前より、役員に限り加入できるようになったんで、

個人事業主からの法人成りで、引き継ぐことも可能でした。

小規模企業共済は法人(会社など)として加入できますか。

小規模企業共済は、法人(会社など)として加入することはできません。

この制度は、個人事業主、法人の役員または共同経営者の立場にある方が、個人として加入する制度で、自らの所得から掛金を払い込み、将来共済金を受け取る共済制度です。中小企業に勤める従業員のための退職金共済としての制度には、勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度(中退共)」があります。

詳細については、中退共のホームページを参照してください。

同様に、セーフティ共済(倒産防止共済)の場合も、

要件を満たせば、引き継ぐ事が可能です。

個人事業を法人に変更した(法人成り)

共済契約者が個人事業を法人に変更(法人成り)した場合は、一定の要件を満たせば、共済契約を引き継ぐことができます。

共済契約を引き継ぐには、共済契約の承継手続きが必要です。

ちなみに、個人で加入していた小規模企業共済を、

法人役員で引き継いでもメリット薄いと感じました。

法人と個人は別物になっちゃうんで、解約金の使い道も無くなります。

→小規模企業共済のメリット・デメリット、法人で加入する際の注意点

法人で加入するなら、断然セーフティ共済がおすすめです。

損金にできてお金貯めれるのが最高、税の繰り越しで良いのです。

→経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の申込方法とデメリット。

印鑑は3つも要らない

印鑑が無いと、法人設立登記ができないので、

会社名決めたら、即印鑑を作る必要があります。

印鑑って造る場所により、出来上がる日もマチマチなので・・・

設立日を決めている場合は、結構ギリギリになったりします。

法人印鑑3点セットっていうのを買いがちなんだけど、

実際、登記に必要なのは実印(代表取締役印)だけです。

急いでる場合は、実印だけサクッと作りましょう。

実印だけのが安いし、その分早く出来上がったりもする。

そして、3つも印鑑は要らない企業が多いと思う。

「代表者印」と「銀行印」は必要だけど「角印」は、一度も使ってません。

電子帳簿保存法の施行で、認め印を使うような書類も少なくなるかなと。

- 代表者印=会社の実印→重要書類に必要

- 銀行印=会社の銀行員→口座開設に必要

- 角印=会社の認印→領収書・請求書等に必要

私は、劣化し辛いチタン製のハンコ![]() を愛用してます。

を愛用してます。

オンラインショップが早くて安い。バリエーションも選べます。

3本セットよりも、2本セットのが安いから。

法人では名刺が重要

個人事業主時代は必要無かった名刺。

法人との関係を示す為、なにかと提示を求められます。

身分証明書って、個人の証明にしかならないので、

法人とのつながりを示す証明書が名刺なのです。

名刺なんて、ただプリントするだけじゃね?って毎度思うんだけど、

名刺が有れば手続きできますっていう、

意味分からない事を何度も言われてます。印鑑と一緒ですね。

新規契約や名義変更、法人宛郵便物の受け取りさえ、

名刺と免許証だけで、済んだりします。

法人となると、人と会う機会も増えますので、

意外と名刺も消費する。

最初は、自宅のプリンターで作ってましたが、スゲー手作り感。

名刺の専門ショップなら紙質も選べて、両面印字も可能、しかも格安。

名刺も色々つくりましたけど、結局のところシンプルな名刺が一番使いやすい。

私はモノクロの文字だけ名刺に落ち着きました。

デザインよりも、印字の綺麗さ、紙質(厚さ)を重要視しています。

棚卸資産は時価で算出して引き継ぐ

WEB小売業の私は、減価償却するような資産は持って無いので、

資産の引き継ぎとなると、商品である棚卸資産がメイン。

棚卸評価額でそのまま引き継ぎって思ってたら、全然違いました。

仕入れ価格(棚卸評価額)が販売価格の70%未満の場合、

低額譲渡になってしまうのです。

(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)

40-2 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)

39-1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。

よって、通常販売価格の約70%以上の金額で譲渡しないとイケない。

私の場合、販売手数料を除いて利益率50%くらいなんで、

販売価格は棚卸評価額の2.5倍くらいに設定となっているものが多い。

となると、棚卸評価額の1.75倍くらいで譲渡しないとダメ。

法人側で高値で買取、薄利販売になるんで法人利益が超減少する予定。

個人事業の売上になるんで、個人の所得は超上がる。

その辺も考えて、役員報酬を決めとけば損って事は無いかな。

年内売り切り前提ね。

また、個人から法人への売却となるので、個人側で消費税も発生する。

評価額×1.10(消費税率)で売却。卸売扱いなんで簡易課税は第一種。

法人側の消費税が免税になる予定なのが、せめてもの救い。

棚卸評価額のまま引き継ぐか?販売価格の70%で引き継ぐか?

不良在庫はどうするのか?時価評価額ってどうやって算出するのか?

資産譲渡における時価の判断や解釈って非常に難解なんで、

税理士に相談した方が良いと思われます。

結局のところ、税金を高く納める方向で決めておけば、

文句を言われようも無いでしょう。

法人の経理は個人と同じ

個人事業主なら、便利な会計ソフトさえあれば、

日々の仕訳、決算申告書の作成→確定申告なんて、なんとでもなります。

法人になったら、日々の会計業務のやり方が変わるのか?

複雑になって、自分だけでは仕訳できないんじゃないか?

という不安がありましたが、

実際、法人化してみて、会計ソフトも使ったところ

日々の仕訳、決算書の作り方、

個人事業主の時とほぼ変わらないことが分かりました。

法人の会計業務で複雑なのは、法人の決算申告。

個人の時とは違い、法人税の申告書も作成、提出しないといけない。

これが複雑で、専用の決算申告ソフトも必要なので、

皆税理士にお願いする。申告書に税理士の署名も入れて欲しいからね。

日々の仕訳は自分でやって、決算だけ税理士にお任せする。

法人でもクラウド会計は使えるし、当たり前に入力の手間も無いですから。

→小規模法人におすすめクラウド会計ソフト。freee、マネーフォワードクラウド会計、弥生会計オンラインの比較。

法人の会計ソフトって高いイメージがありますが、

クラウド会計の登場で、安く使える時代になってます。

個人名義のクレジットカード利用について

法人なら「法人名義のクレジットカードを使うわなければならない」という理屈。

法人化で一番悩んだのが、この決済名義の区別です。

法人設立時は、法人名義でクレジットカードを持つのが難しいし、

法人カードを発行できたとしても、限度額が非常に低いですからね。

→法人カードの審査と必要書類。カード発行までの日数と申込みの流れ。

個人名義のクレジットカードが使えないと困る事が多く、

仕入れの有る物販事業は、クレジットカードが無ければ成り立たないのです。

税理士と相談した結果、

「個人のクレジットカードを法人決済に使うのは仕方ない」という結論。

事実、弱小オーナー法人は、個人用クレジットカードを法人用に使ってる人も多い。

ただ、法人の税務調査は厳しいんで、

しっかりやりましょうってのが前提。

私の場合、個人名義クレジットカードの2つを、

完全に法人でしか使用しないクレジットカードとして、区別して利用していました。

個人名義のクレジットカードは、個人口座からの引き落としとなってしまうので、

法人で使う個人クレジットカードの引き落とし口座(個人口座)も、

完璧に法人の事業用口座として使うようにしています。

個人名義だけど個人では一切使わないってこと。

少ない件数なら「短期借入金」って方法もあるんだろうけど、

完全に区別した方が分かりやすいし、クラウド会計への連携もラク。

法人カードって、法人名で決済するもんだと思ってたけど、

振替口座が法人口座になるってのが、個人クレジットカードとの大きな違い。

クレジットカードには、法人名と利用者名が記載されるのが一般的ですが、

利用者名で決済するのは一緒、

サインは法人名ではなく、利用する個人名でのサインだから。

よって、個人名義の契約でも法人カードで決済可能です。

個人契約しているものは、法人名義へ契約変更って思ってたけど、

法人名義に切り替えできないものは、

支払さえ法人カードにしちゃえば、経理上は問題無いのです。

商売を行う上で、法人カードを使わないと不味いのは、

税務上ではなく、カード会社のルール上。

クレジットカードの現金化は、クレジットカード会社の規約違反行為。

商品仕入れは、現金化と思われても仕方ないし、トラブル時にも困ります。

→ビジネスカード(法人カード)を使うべき理由。個人向けクレジットカードとの違い。

法人口座引き落としのビジネスカードも、早い段階で作った方が良い。

法人カードならではの特典も有りますから。

→個人事業主、中小企業の経営者におすすめ法人カード(ビジネスカード)

個人アカウントの法人利用について

クレジットカード同様に悩んだのが、物販アカウントの法人引継ぎ。

個人で契約していたものは法人契約に切り替えるべきか?

理屈はわかっておりますが、私の物販アカウント、

個人でしか利用できないものが有る。

例えばヤフオクやメルカリ等、

フリマアプリの個人アカウントは、個人から法人への変更は不可能。

個人のまま利用は可能でも、

売上金の振込は、契約者と同名口座で無ければ不可能ですからね。

Buymaも個人と法人ではアカウントは別。

C to Cのサービスだから売れるってのも有るから、

無理に法人名義に変えたくないってのも有るとも思ってる。

よって、売上が個人口座に振り込まれるものは、

その銀行口座を事業用口座として、個人利用しない事に決めました。

個人クレジットカードの法人決済利用と同じルールです。

ハピタス等のポイントサイトや海外キャッシュバックとかも、

個人への振込だけど、法人の売上として計上してます。

→ポイントサイトを徹底比較。運営会社、運営歴、資本金、還元率、現金化方法の違い。2024年おすすめポイントサイト。

海外キャッシュバックサイトは、Paypal口座へ振込なので、

法人で新規にPaypal口座開設して、振込先メルアド変更で解決です。

Paypalは、メールアドレスだけで振込できるから、

名義人が法人か?個人か?区別もできません。

ポイントも現金化すれば、課税対象であり、

金額多ければ、気をつけないと不味い。

ちなみに、Amazon、楽天市場、ヤフーショッピングストア等のECストアは、

簡単に法人名義に変更できました。

法人化の手続きまとめ

法人化には様々な手続きが必要なのですが、

実際のところ、専門化の税理士と司法書士が全てやってくれますので、

意外とあっけなく法人登記は終わってしまいます。

法人登記した後は、法人での業務が始まるわけで、

法人登記手続きと同時に準備。

適切な役員報酬を考えたり、

住居の社宅化、出張旅費規定で可処分所得を増やしたり、

節税なら小規模企業共済や経営セーフティ共済の検討も忘れずに。

法人最初の難関が、法人口座の開設。

法人口座の審査が非常に厳しいだけでなく、

個人口座よりも手数料が高いので気をつけて。

大手都市銀行は、審査も厳しく、ネットバンキングが有料です。

電子データ保存の時代、ネット銀行をメインに使った方が良いです。

→法人口座の維持費と振込手数料の比較。ネット銀行がおすすめな理由。

法人口座開設には約1ヶ月かかるし、

法人口座がなければ、法人としては機能しません。

法人口座ができてから、諸々の契約、アカウント等も移行となる。

なんだかんだで法人登記してから3ヶ月くらいは、

個人から法人への移行期間が発生するのでした。

コメント