法人成りで、社会保険への加入は必須。

個人事業主の国民健康保険と国民年金保険とオサラバし、

社会保険の厚生年金保険と健康保険に加入する事になる。

新規加入との事で、年金事務局で手続きが必要です。

労働保険に括られる、雇用保険と労災保険ですが、

従業員が居ない法人は、加入する必要は有りません。

役員のみの会社なら、雇用保険と労災保険の加入手続きは不要です。

また、同じ社会保険でも手続きする場所は異なるので注意。

- 厚生年金保険・健康保険→年金事務所

- 労災保険→労働基準監督署

- 雇用保険→ハローワーク

というわけで今回は、

健康保険と厚生年金保険の加入に必要となる、年金事務所での手続きについて。

書類の書き方と申込手続きの流れ、非常に複雑でしたので。

社会保険の新規加入に必要な書類

年金事務局に電話したら、必要書類一式送ってくれましたが、

ウェブサイトで一式もダウンロード可能です。

→健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧|日本年金機構

新規加入手続きに必要だった書類

- 新規適応届

- 被保険者資格取得届

- 健康保険被扶養者届(該当者がいる場合)

- 保険料口座振替依頼書

- 法人事業所の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

履歴事項全部証明書は、社会保険加入でも必要。

法人口座開設した時の余りを使うべし。

→法人口座の開設方法と必要書類。審査の流れと口座開設完了までの期間。

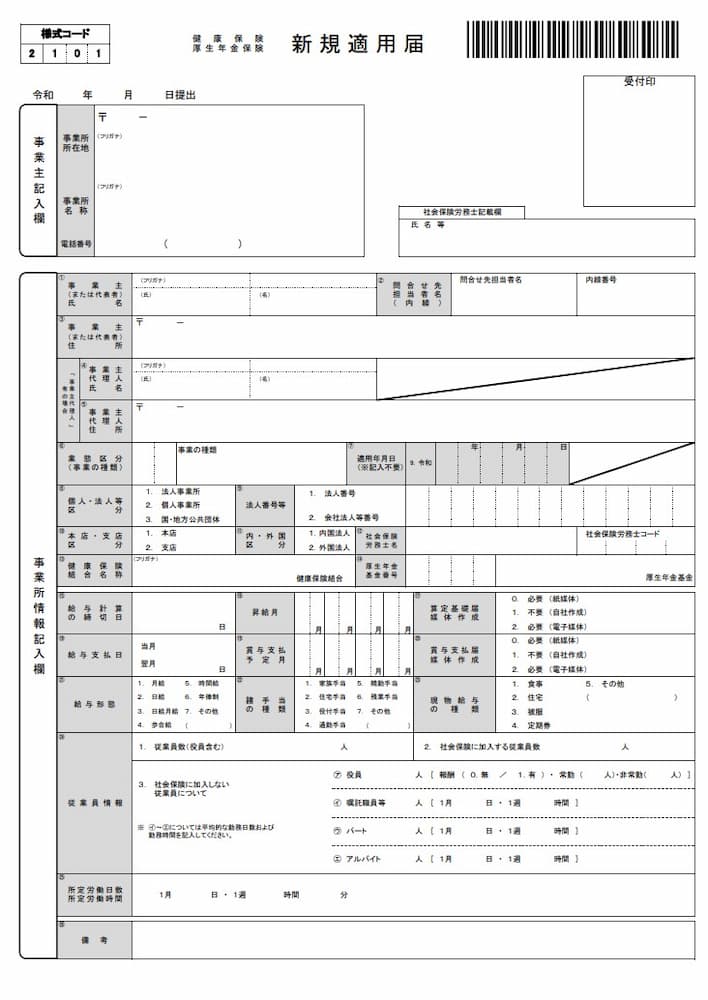

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

まず、事業所が厚生年金と健康保険(協会けんぽ)に加入する為に、

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届書」の提出が必要です。

※参考→新規適用の手続き|日本年金機構

私が戸惑ったのは、以下の項目。

⑥業態区分:「事業所業態分類票」を参照に記入、私の場合は無店舗小売業

⑮給与計算日の締切日と⑱給与支払日:末日締めの翌月10日払いにした

⑯昇給月と⑲賞与支払予定月:特に予定無いんで空欄

㉑給与形態:月給制

㉒諸手当の種類:特に予定無いんで空欄

㉓現物給与の種類:特に予定無いんで空欄

㉔従業員情報:身内を非常勤役員として社会保険の加入免除とする際は注意 ※後述します

㉕事業所の所定労働時間は、1月21日、1週40時間、1日8時間と一般的な数値に設定しました

特に、給与支払日は悩みました。

定番の締日と支払日は、以下パターンが多いかと。

給与支払日と給与締日の決め方

- 15日締めの当月25日払い

- 20日締めの当月25日払い

- 25日締めの翌月5日払い

- 末日締めの翌月10日払い

経理上分かり易くするなら、当月25日払い。

資金繰りに余裕を持たせるなら、翌月10日払い。

締日と支払日の期間には、10日間くらいの余裕があった方が良いって事で。

社会保険の初月支払いにも影響してきます。

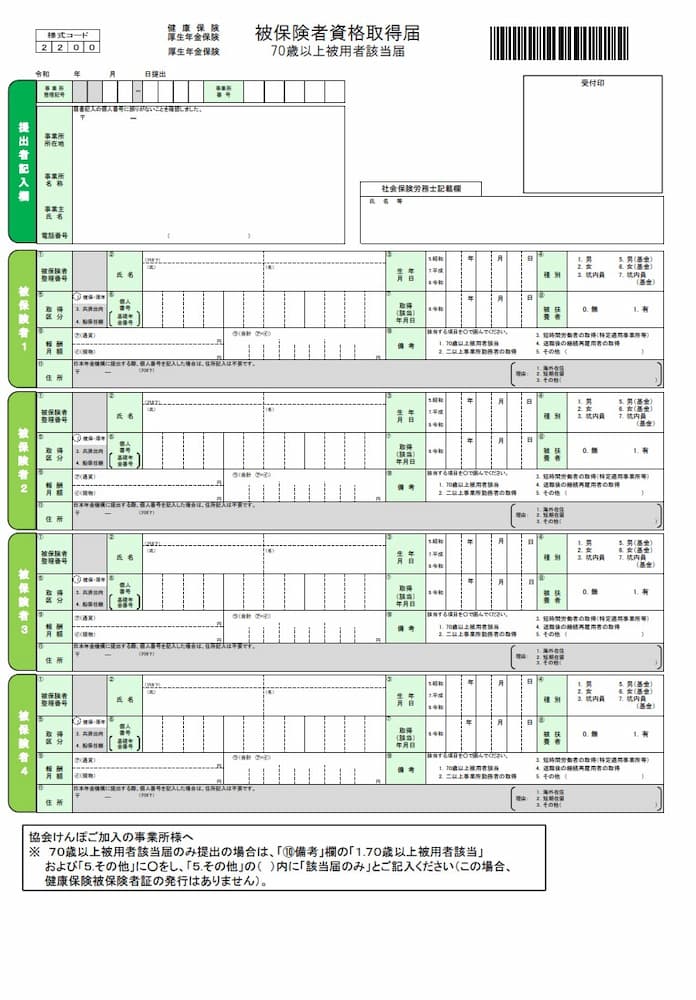

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

続いて、役員(従業員)が、厚生年金と健康保険に加入する為に、

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要となります。

書類には「70以上被扶養者該当届」とも記載されておりますが、

同一の書類を利用するってだけの話。70歳未満でもこの書類を使います。混乱する表記ですね。

記入の内容については、それほど難しい内容は有りません。

記入例を元に記載すればOKです。新規の場合は空欄の場所も多いです。

- 事業所整理記号:新規の場合は空欄

- 事業所番号:新規の場合は空欄

- 個人番号:マイナンバーカードをもとに記載

- 取得(該当)年月日:雇用開始日=資格取得日

- 報酬月額:社会保険料算出には給与額必須、事前に決めておく

- 被扶養者の有無:被保険者の配偶者を被扶養者(第3号被保険者)にするなら「有」に丸

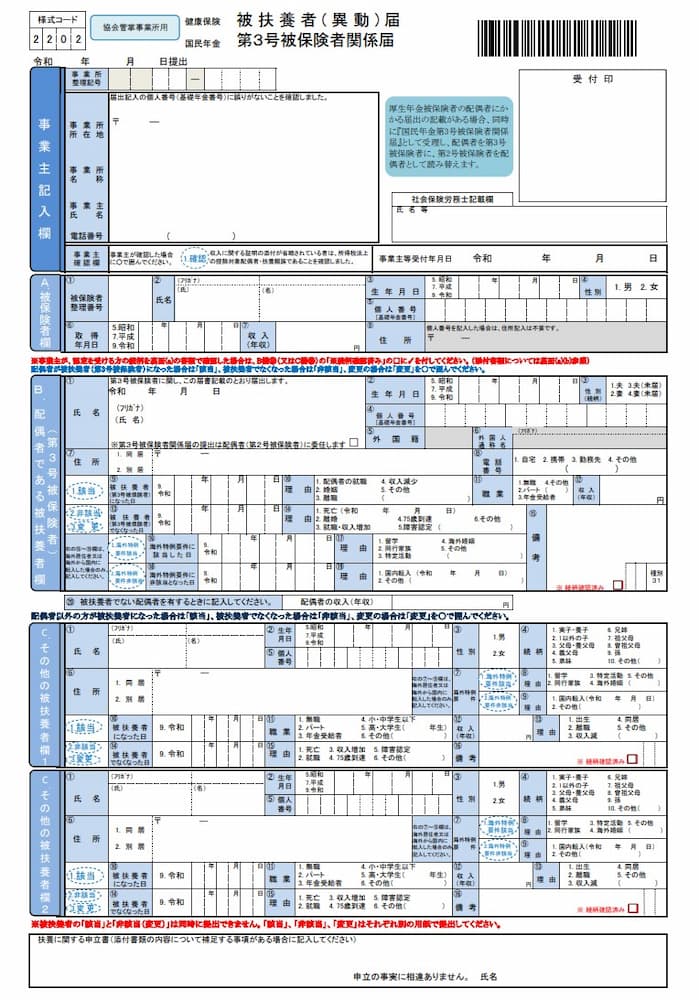

健康保険被扶養者(異動)届 及び 国民年金第3号被関係届

配偶者を健康保険の被扶養者にするつもりなら、

「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」の提出も必要となります。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」にて、

被扶養者を「有」にした人は、この書類も提出することになる。

2つの届出書類が1枚になっているので、

「健康保険被扶養者(異動)届 及び 国民年金第3号被保険者関係届」 という感じです。

※参考→家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構

事業主記入欄の事業主確認欄の「収入に関する証明の添付が省略されている者は、

所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。」は、

扶養者の所得が103万円以下なら、○をする事で収入証明書の添付が不要になります。103万円の壁です。

→103万、106万、130万、150万の壁。税金の扶養と社会保険の扶養の違い。

社会保険の130万円は、今年度の年間所得ではなく、

今後1年間の予定年収(推定年収)となります。

所得税の103万円の壁は、1月~12月で課税対象か?どうか?が決まりますが、

社会保険の130万円の壁は、書類提出後からの予定年収で良いわけです。

例えば、3月まで月額30万円で給与を貰っていた場合は、

4月以降に月額10万円となったら年間130万円を超えますが、

今後1年間は月額10万円予定なら、社会保険料の扶養に入れるわけです。

実際のところ、社会保険料は4月~6月の算定基礎届の給与額で、年間の社会保険料も決まりますし、

標準月額報酬が大幅に変わらない限りは、月額変更届も提出不要ですからね。

→給与変更後に必要な社会保険の手続き。月額変更届(随時改定)の書き方。

その他の項目は、特に難しいような内容は有りません。

以下、参考までに記載例。

被保険者欄

- 資格取得年月日:被保険者資格取得届と同日

- 標準期間月額:被保険者資格取得届と同額

配偶者である被扶養者欄

- 職業:配偶者が役員なら非常勤役員と記載 ※常勤役員は被扶養者になれない

- 収入:推定年収を記載 ※130万未満

- 被扶養者になった日:資格取得年月日と同日

子供がいる場合は、子供毎に「その他被扶養者欄」にも記入が必要です。

子供の保険証(小児医療証)には、小児医療費助成制度も関わってくるので、親(被保険者)の年収には注意です。

→児童手当・小児医療費助成制度・保育料・高校授業料無償化の所得制限。子供の補助金と親の年収の関係。

ちなみに、社会保険の被扶養者に入れるには、配偶者給与を年収130万未満にする必要がありますが、

年収130万円未満は、社会保険に加入しなくて良いというわけではありません。

会社役員の場合は、勤務実態が問われます。

非常勤役員で扶養に入れることを検討している人は気を付けて下さい。

→配偶者役員の社会保険喪失手続き流れ。非常勤役員を社会保険の扶養に入れる条件と注意点。

新規加入の書類提出後、ピッタリ2週間で「健康保険被保険者証」が郵送されてきました。

保険証は「特定記録郵便」なので、宅配ボックス配達となります。

「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」も、普通郵便で同日に届きました。

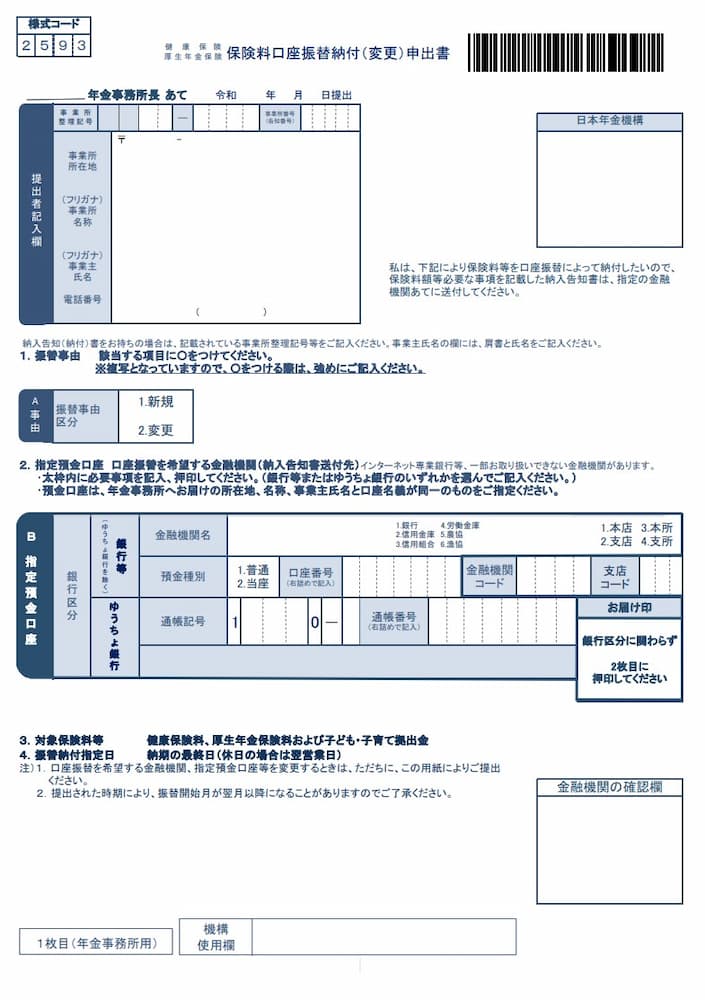

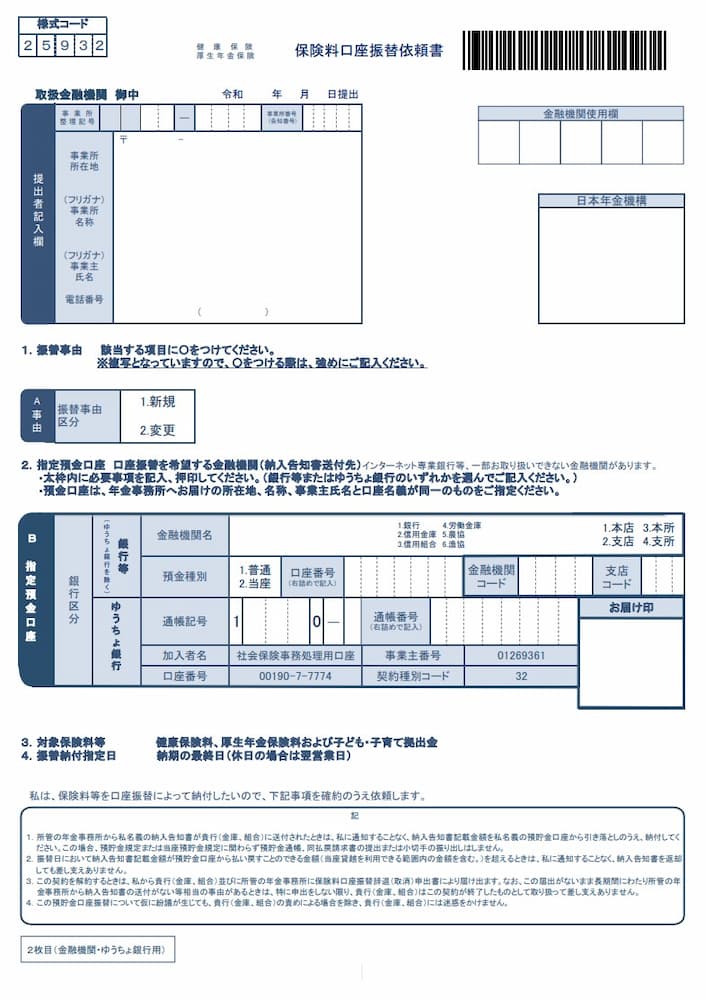

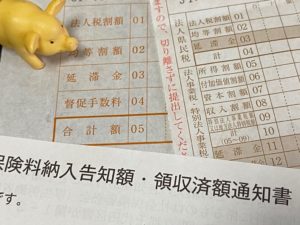

健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

社会保険料を口座振替で支払う場合は、

「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の提出が必要となります。

→健康保険・厚生年金保険 保険料関係届書・申請書一覧|日本年金機構

1枚目が年金事務所用となっており、2枚目が金融機関・ゆうちょ用。

金融機関で手続きしてから、年金事務局にも提出が必要です。

口座振替手続きとなるので、2枚目に金融機関の届け出印も必要です。

4月から保険適応の場合、

5月上旬までに提出してくれれば4月分の振替(5月末)に間に合うって話でした。

ちなみに、ネット銀行は、社会保険の振替口座に設定できませんので、

それ以外の金融機関が必要となります。地方銀行が法人口座作りやすい。

→法人口座の開設方法と必要書類。審査の流れと口座開設完了までの期間。

実店舗の地方銀行は、経営セーフティ共済と社会保険料の振替口座用ですね。

それ以外は、ネット銀行をメインに使った方が良いです。

→法人口座の維持費と振込手数料の比較。ネット銀行がおすすめな理由。

毎年7月に算定基礎届の提出

社会保険加入後は、毎年7月に算定基礎届を提出する必要があります。

4月~6月に支払った賃金(標準報酬月額)を基に、年間の社会保険料が決定するという仕組み。

健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

標準報酬月額を計算して、毎年7月10日までに提出。

然るべき時が来たら、社会保険事務所から書類が送られて来るので、

忘れず提出してください。

社会保険の新規加入まとめ

社会保険と言えども、健康保険と厚生年金保険から構成されており、

健康保険の部分は、協会けんぽが運営となっています。

健康診断を受ける場合は、協会けんぽで手続き。

雇用者は健康診断を受けさせる義務も有りますので、併せて気を付けて。

→協会けんぽ(社会保険)で健康診断。申込み方法と料金について。

また、保険料率が変わる時期も、健康保険と厚生年金で異なります。

役員報酬や、従業員の社会保険料は、給与天引きで預り金。

切り替えのタイミングで給与支給額も間違えないように。

健康保険は、毎年3月(4月納付分)に変わり、

厚生年金は、毎年9月(10月納付分)に保険料額が変わります。

しかも健康保険(協会けんぽ)は、住んでいる地域によって保険料率も異なります。

※参考→都道府県毎の保険料額表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

社会保険は、所得に比例して上がる仕組みですが、上限金額が有ります。

健康保険と、厚生年金で上限金額は異なります。

厚生年金は32等級(標準月額報酬65万円)が上限ですが、

健康保険は50等級(標準月額報酬139万円)が上限となっています。

年収1,600万円くらいまでは、所得税と同じく保険料も上がりまくります。

利益ほどほどであれば、役員報酬ほどほどで、法人側にお金を残した方が・・・。

→適切な役員報酬で節税する。個人と法人の税金と社会保険料、所得分散時の実効税率の違い。

役員報酬を変更する際は、社会保険料も変わるので、

再び年金事務所でも手続きが必要となります。

→役員報酬の変更方法と注意点。給与変更後に必要な手続きと流れ。

法人の経営次第で役員変更する人も多い。

ややこしい手続きも把握しておきましょう。

月額変更届の書類も、手こずりましたから。

→役員報酬変更後に必要な社会保険事務所での手続き。提出すべき書類と注意点。

コメント