デスクワークにおいて、正しい姿勢をする為には、

作業環境に合わせて、デスク高さを調整しなければならず、

いくら正しい姿勢をしたところで、

同じ姿勢を続ければ、体には悪いということ。

結局の所、姿勢を変えられる昇降デスクが欠かせないわけで、

最高のオフィスデスク求めるが故に、DIYするに至りました。

オーダーできるスタンディングデスクも無いし、自作した方が安くて早い。

昇降デスクって、座るだけのデスクとは違うので、

一般的なデスクカスタマイズよりも、考えるべきことが多い。

理想のオフィスデスクを造ったと思いきや、また不満が出て造るの繰り返し。

造る度に気づいたことも多かったので、ここにその記録を残しておきます。

FlexiSpotを選ぶ理由

昇降デスクを作る上で、最重要となるが脚(デスクフレーム)部分。

これは悩む余地なく「FlexiSpot![]() 」一択です。

」一択です。

まず、その理由から。

FlexiSpotは、エルゴノミクス製品で世界トップ企業であり、

特に、電動昇降デスクでは、圧倒的なシェアを誇ります。

電動昇降デスクを販売する企業は多々ありますが、

脚フレームだけ売っているメーカーは、FlexiSpot以外に無いのです。

いや、探せばあるけど、そういうことでもなく、

価格と品質のバランスで、敵うメーカーが無い。

FlexiSpotは、2016年にLoctek社から登場した、

人間工学に基づいた製品を販売するメーカー。

2016年に日本法人「楽歌株式会社」も設立し、FlexiSpotを発売開始しています。

Loctek Inc.は、1998年アメリカで創設したのが始まり、

2002年に中国でLoctek Ergonomic Technology Corp.(楽歌loctek)を設立、

現在は、中国の浙江省寧波に本社を置く企業です。

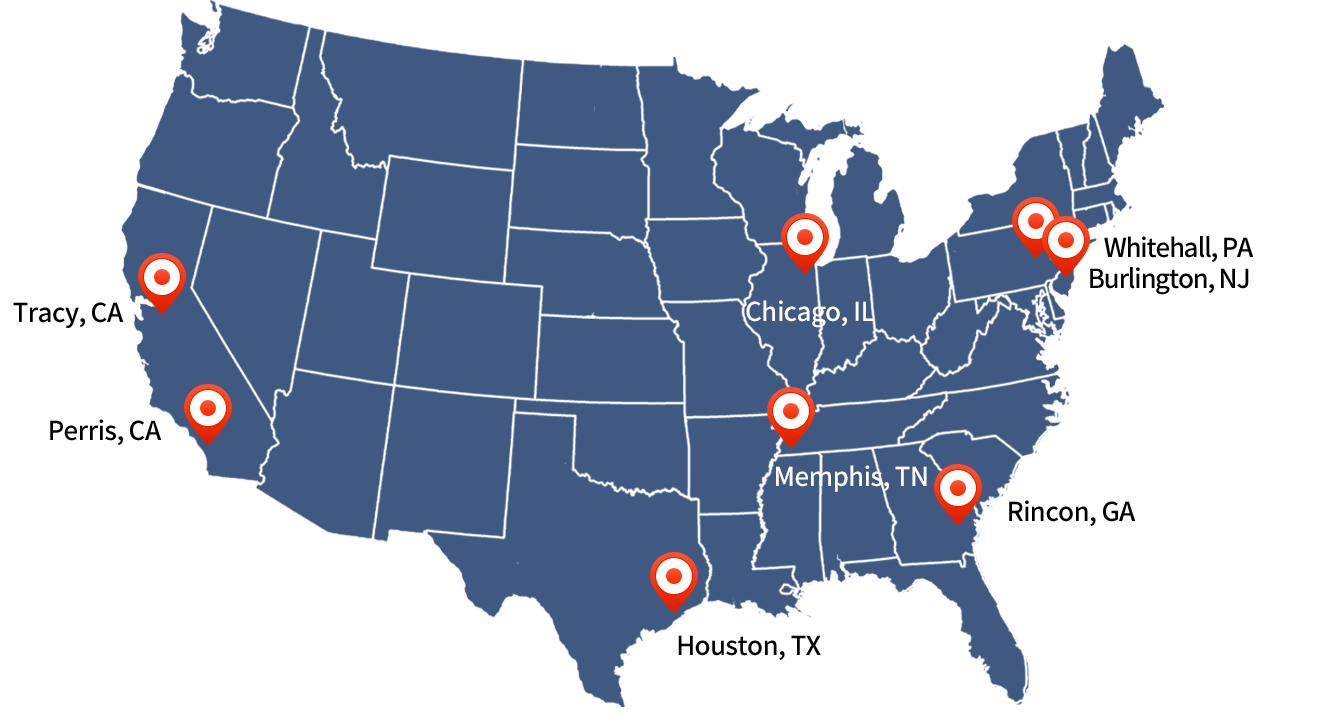

FlexiSpotブランドで販売しているのは、

アメリカ、カナダ、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス)、日本。

Loctekのグローバル向けブランドがFlexiSpotというわけ。

中国では、Loctekでエルゴノミクス製品を販売しており、

販売している製品ラインナップも異なり、BtoBが多いです。

※モニターアームのLoctek(旧 FlexiMounts)も同じ企業の製品です。

Loctekは、Lecangsという物流専門の子会社も所持しており、

海外倉庫も多数保有している超グローバル企業。

物流倉庫は、世界に11カ所(米国8カ所、イギリス1カ所、ドイツ1カ所、日本1カ所)、

カスタマーサービスは、フィリピン、

工場は、中国とベトナムと、世界中で製造販売している企業。

Amazonで販売されている、怪しい中華ブランドとも格が違うのです。

アメリカ進出もしまくり。

中国メーカーということで、懸念する人も多いでしょうが、

「Anker」も「SwitchBot」も「TP-LINK」も中国企業ですからね。

中国は、IT先進国というのも認めるべき。

EVの世界市場で大きなシェアを誇り、テスラを猛追するのが中国の自動車メーカーBYD。

既に日本でも販売されており、日本のテレビでも、中国の自動車がCMを流しているって時代。

EV車載電池では、中国のCATLが世界シェアNo.1ですからね。

日本が世界に誇る製品・・・家電や自動車でも、既に中国がシェアを獲得しつつあるのです。

中国の家電メーカー

| 主な製品 | |

|---|---|

| Anker(アンカー) | モバイルバッテリー、充電器、スピーカー、イヤホン、ケーブル |

| SwitchBot(スイッチボット) | スマートホームデバイス(IoT) |

| TP-LINK(ティーピーリンク) | Wi-Fi機器、世界シェアNo.1のWi-Fi機器メーカー |

| FlexiSpot(フレキシスポット) ※Loctek | エルゴノミクス関連製品、オフィス家具、デスクマウント |

| Lenovo(レノボ) | パソコン、タブレット、ThinkPad |

| Huawei(ファーウェイ) | スマートフォン、ノートPC、タブレット、アクセサリー、スマートホームデバイス |

| Xiaomi(シャオミ) | 総合家電、スマートフォン |

| OPPO(オッポ) | スマートフォン |

| ZTE | スマートフォン |

| TCL | テレビ、サウンドバー、冷蔵庫 |

| Haier(ハイアール) | 冷蔵庫、洗濯機、キッチン家電 |

| Hisense(ハイセンス) | テレビ、オーディオ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン |

台湾の家電メーカー

| 主な製品 | |

|---|---|

| Gigabyte(ギガバイト) | パソコン、PCパーツ |

| ASUS(エイスース) | パソコン、PCパーツ、スマートフォン(Zenfone) |

| Acer(エイサー) | パソコン、液晶モニター |

| HTC Corporation(エイチ・ティー・シー) | スマートフォン、VRデバイス |

| BenQ(ベンキュー) | 液晶モニター、プロジェクター、照明 |

| Realtek(リアルテック) | IC設計販売、チップメーカー |

また、日本で高級多機能デスクを作る「PREDUCTS(プレダクツ)」でも、

FlexiSpotのデスクフレームを採用しています。

PREDUCTSが製造するのは、天板(BOARD)の「DESK MODULAR SYSTEM」。

実は「PREDUCTS DESK」の脚は、FlexiSpot製品なのです。

PREDUTSスタンディングデスク

| 商品名 | 脚フレーム | 販売価格(税込) |

|---|---|---|

| POLAR / Standing | FlexiSpot E7 | 120×70cm:140,800円 140×70cm:149,600円 160×75cm:169,400円 +送料7,000円 |

| METRO / Standing | FlexiSpot E7 | 120×70cm:143,000円 140×70cm:151,800円 160×75cm:171,600円 +送料7,000円 |

| FOREST / Standing | FlexiSpot E7 | 120×70cm:151,800円 140×70cm:158,400円 160×75cm:180,400円 +送料7,000円 |

| GROVE / Standing | FlexiSpot E8 | 120×70cm:167,200円 140×70cm:173,800円 160×75cm:195,800円 +送料7,000円 |

昇降デスクは、保証期間5年と長いのも、耐久性に自信がある証拠。

私が最初に購入した「E3」というモデルは、既に5年以上経過しており、

毎日のように昇降していますが、未だ不具合も無く現役なのです。

組み立て系の昇降デスクなので、予期せぬトラブルに遭遇したりもするのですけど、

万が一故障やエラーが出た場合も、気軽に問い合わせできるのも良い。

日本にも拠点が有るし、サポートも日本語で対応も早い。

メール、問合せフォーム、ライブチャット、電話対応もしています。

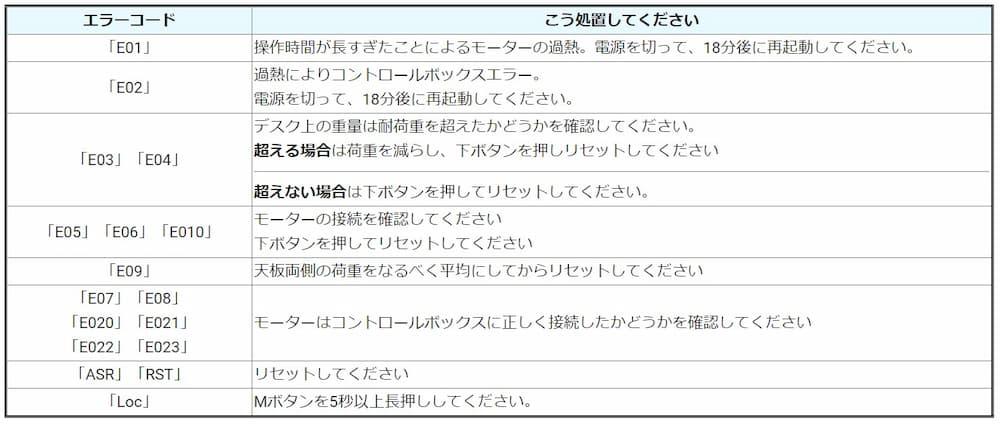

ちなみに、モニター画面にエラー表示され動作しなくなった場合、

デスクを一番低い高さに下げ、下ボタンの長押しで初期化すれば直ります。

よく出るエラーコードは「ASR」「RST」「E03」「E04」「E09」あたり。

「A5R」に見えるけど「ASR」です。

高さがズレた場合や耐荷重オーバーでも、エラー出るから、

初期化の方法は覚えておいて損はないです。

昇降デスクフレームの選び方

FlexiSpotデスクフレーム種類と違い

FlexiSpotのデスクシリーズ製品は、非常に多いです。

販路限定の派生モデルも有り、把握するのが困難なほど種類が有ります。

※格安な「SANODESK」もFlexiSpotの商品です。

ただ、脚だけのモデル「デスクフレーム」は限られるので、

天板用意して自作する場合は、それほど悩むこともない。

デスクセットで購入する場合も、

脚フレームの性能がベースとなっているので、

型番ごとの特徴を抑えておくと理解も早いかと。

FlexiSpot昇降デスクフレーム一覧

| 型番 | 販売価格 | 昇降幅 | 耐荷重 | モーター | 機能 | 天板対応サイズ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| E7 | 57,200円 | 58~123cm | 125kg | 2つ | メモリ ロック 障害物検知 | 幅120~210cm 奥行60~80cm 厚み≥2cm |

| E7 Pro (コの字型) | 61,600円 | 60~125cm | 100kg | 2つ | USB メモリ ロック 障害物検知 | 幅120~200cm 奥行60~80cm 厚み≥2cm |

| E7H | 63,800円 | 63.5~128.5cm | 160kg | 2つ | USB メモリ ロック ケーブル収納 障害物検知 | 幅120~200cm 奥行60~80cm 厚み18-25mm |

| E7L (左右L字型) | 77,000円 | 58~123cm | 125kg | 2つ | USB メモリ ロック 障害物検知 | 幅140~200cm 奥行60~80cm /90~110cm 厚み≥2cm |

| E7Q (Odin) | 148,500円 | 60.5~125.5cm | 200kg | 4つ | メモリ 障害物検知 | 幅180~240cm 奥行80cm~100cm |

| E8 (脚部楕円) ※静穏 | 66,000円 | 60~125cm | 125kg | 2つ | USB メモリ ロック 障害物検知 | 幅120~200cm 奥行60~80cm 厚み≥2cm |

| EJ2 2.0 | 53,900円 | 69~118cm | 100kg | 2つ | メモリ ロック 障害物検知 | 幅120~210cm 奥行60~80cm 厚み≥2cm |

| EF1 | 30,800円 | 71~121cm | 70kg | 1つ | メモリ 障害物検知 | 幅100~160cm 奥行50~80cm 厚み≥2cm |

| EG1 | 28,380円 | 71~121cm | 70kg | 1つ | – | 幅100~160cm 奥行50~80cm 厚み≥2cm |

| H1 | 19,800円 | 71~121cm | 70kg | 手回し | – | 幅100~160cm 奥行50~80cm 厚み≥2cm |

2020年にEJ2/E7、2021年にE8/E7 Pro、2022年にE7L、2023年にはE7Q、E7Hが発売。

※E1(EN1)→EF1へ、E1E→EG1、E3(E6)→E7へ改良されています。

FlexiSpotといえば「E7![]() 」であり、一番売れているのも「E7

」であり、一番売れているのも「E7![]() 」。

」。

E7を元にE7 Pro、E7H、E7L、E7Q、E8と派生しているので、

悩むなら、この6つのモデル。

機能やデザインの違いもありますが、重要なのは耐荷重と昇降幅の違いです。

売れ筋デスクフレームの特徴

| 型番 | 販売価格 | 耐荷重 | 昇降幅 | USB | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| E7 | 57,200円 | 125kg | 58~123cm | × | ベーシックモデル 工の字脚 |

| E7 Pro(コの字型) | 61,600円 | 100kg | 60~125cm | 〇 | スタイリッシュモデル コの字脚 |

| E7H | 63,800円 | 160kg | 63.5~128.5cm | 〇 | ハイデスクモデル コの字脚、ケーブル収納 |

| E7L(左右L字型) | 77,000円 | 125kg | 58~123cm | 〇 | L字デスクモデル 工の字脚 |

| E7Q(Odin) | 148,500円 | 200kg | 60.5~125.5cm | × | 堅牢モデル ロの字脚 |

| E8(脚部楕円) | 66,000円 | 125kg | 60~125cm | 〇 | 楕円脚モデル 工の字脚、静穏モーター |

EJ2、EF1、EG1といった廉価版モデルもありますが、

昇降幅が狭いので、小柄な日本人は辞めた方が良いです。※後述します

ちなみに、私が最初に購入したのは「E3」。

現行モデルでは「E7」相当になりますが、微妙にスペックが異なります。

型落ちや中古等で、安く手に入れる際には気を付けて。

耐荷重が低く、障害物検知機能がありません。

E7とE3の違い

| E7 | E3 | |

|---|---|---|

| 昇降幅 | 58~123cm | 60~123cm |

| 昇降速度 | 38mm/s | 38mm/s |

| 耐荷重 | 125kg | 100kg |

| 天板対応サイズ | 幅120~210cm 奥行60~80cm | 幅120cm~200cm 奥行60cm~80cm |

| モーター | 2つ | 2つ |

| 障害物検知機能 | 〇 | × |

| 重量 | 35.6kg | 35.45kg |

耐荷重の重要性

電動昇降デスクの核となるのが、昇降する力。

昇降パワーを司る部分がモーターであり、

モーター数が多くなれば、耐荷重も大きくなります。

モーター数1つでは、耐荷重70㎏。

モーター数2つでは、耐荷重100kg~160kg。

モーター数4つでは、耐荷重200kg。

このモーター数を元に、グレードも分かれているのです。

E7シリーズを選ぶべき理由は、耐荷重125kgあるから。

ただし、「E7 Pro![]() 」だけ耐荷重100kgなので気を付けて。

」だけ耐荷重100kgなので気を付けて。

| 型番 | 販売価格 | 耐荷重 | 昇降幅 |

|---|---|---|---|

| E7 | 57,200円 | 125kg | 58~123cm |

| E7 Pro(コの字型) | 61,600円 | 100kg | 60~125cm |

| E7H | 63,800円 | 160kg | 63.5~128.5cm |

| E7L(左右L字型) | 77,000円 | 125kg | 58~123cm |

| E7Q(Odin) | 148,500円 | 200kg | 60.5~125.5cm |

| E8(脚部楕円) | 66,000円 | 125kg | 60~125cm |

耐荷重70kgあれば十分のように感じますが、

パソコン含めた周辺機器は、予想以上に重いです。

しかも、物を置くだけの棚とは違い、作業するデスクですからね。

耐荷重に余裕もなければ、ちょっとした動作でエラーも出るのです。

スタンディングデスクでは、座り姿勢とは違い、

卓上に腕を乗せたり、寄りかかったりもする。

尚更、耐荷重には余裕が欲しいのです。

天板の重さは20kg前後で、パソコン周辺機器の重さで30kg前後。

この時点で50kg、オーディオ機器とか、撮影機材も固定するなら、

耐荷重70kgでは厳しいのです。

特に、デスクトップPCでマルチディスプレイしてる人は気を付けて。

デスク周辺機器の重さ

- デスク天板:15~30kg

- ディスプレイ1枚:5~10kg

- デスクトップPC:10~15kg

- ノートPC:1~2kg

- タブレット:500g

- キーボード:1kg

- マウス:100g

- プリンター:5~10kg

- スキャナー:2~5kg

- ヘッドセット:500g

- モニターアーム:3~4kg

- カメラ:1~2kg

- 三脚:1~5kg

- 照明:1~5kg

私は、WindowsのミドルタワーとMac Studioを固定して、キーボード収納とか、

マイクとかスピーカーとか付けてたら、重量オーバーの警告で動かなくなりました。

旧モデル「E3」なので100kgオーバー。

ホントは、アンプとかも固定したかったんだけど・・・ね。

スタンディングデスクでは、昇降する都合、

PC本体や周辺機器も、全てデスク上に置くってのもある。

デスクと一緒に昇降しなければ、ケーブルが引っかかってしまうからね。

また、デスク高を上げるほど揺れやすくなるのですが、

耐荷重が低いモデルほど、造りが貧祖で揺れやすく、

耐荷重が高いモデルほど、フレームも頑強で揺れづらくなります。

廉価モデルは、2段ピラミッドの昇降脚で、フレームも細く重量も軽い。

耐荷重70kgの「EF1![]() 」は、耐荷重100kg「E7

」は、耐荷重100kg「E7![]() 」に比べて、明らかに揺れるから、

」に比べて、明らかに揺れるから、

ノートパソコンで使う場合も、E7シリーズにした方が良いです。

モーター数4つで耐荷重200kgの「E7Q![]() 」は、

」は、

立ち姿勢で使っても全く揺れませんからね。

いずれにせよ、耐荷重は有るに越したことは無いってこと。

昇降幅の重要性

スタンディングデスクとしてだけでなく、

普通のデスクのような座り姿勢でも使うつもりなら、昇降幅も重要となります。

スタンディングデスクは、立ち続けることが目的では無く、

姿勢を変えることが目的であり、なんなら座る時間の方が長いということ。

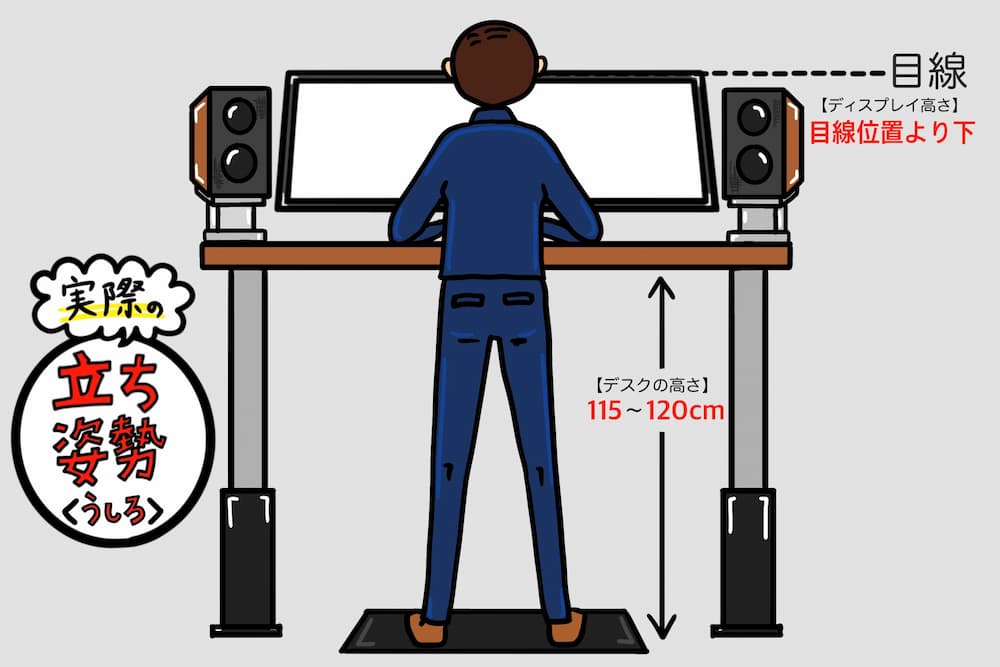

→スタンディングデスクのメリット・デメリット。昇降デスクの正しい使い方、立ち姿勢のデスク高さ。

FlexiSpotの定番モデルE7の昇降幅は58~123cm。

廉価版モデルのEJ2は69~118cm、EF1とEG1は71~121cmです。

上記の昇降幅には、天板の厚みは含まれていないので、

天板厚3cm前後をプラスすると、デスク高70cm以下には設定できないのです。

そして、日本の推奨デスク高70〜72cm(JIS規格、JOIFA推奨)は、

読み書きを基準としており、現代のパソコンワークでは高すぎるということ。

パソコンワークにおけるデスク高さ≒キーボード高さ≒肘掛け高さ。

平均身長を元に算出するとデスク高60cm~66cm前後が適正値であり、

安い昇降デスクでは、適正な座姿勢は無理なのです。

→パソコン用オフィスデスクの選び方。仕事に最適な天板サイズとデスク高さ。引き出し、デスク棚の必要性。

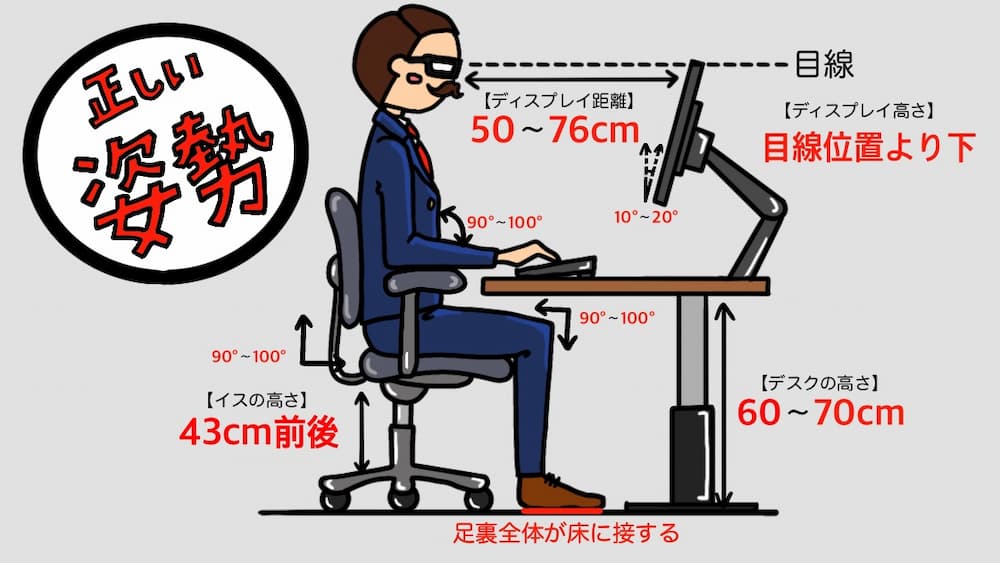

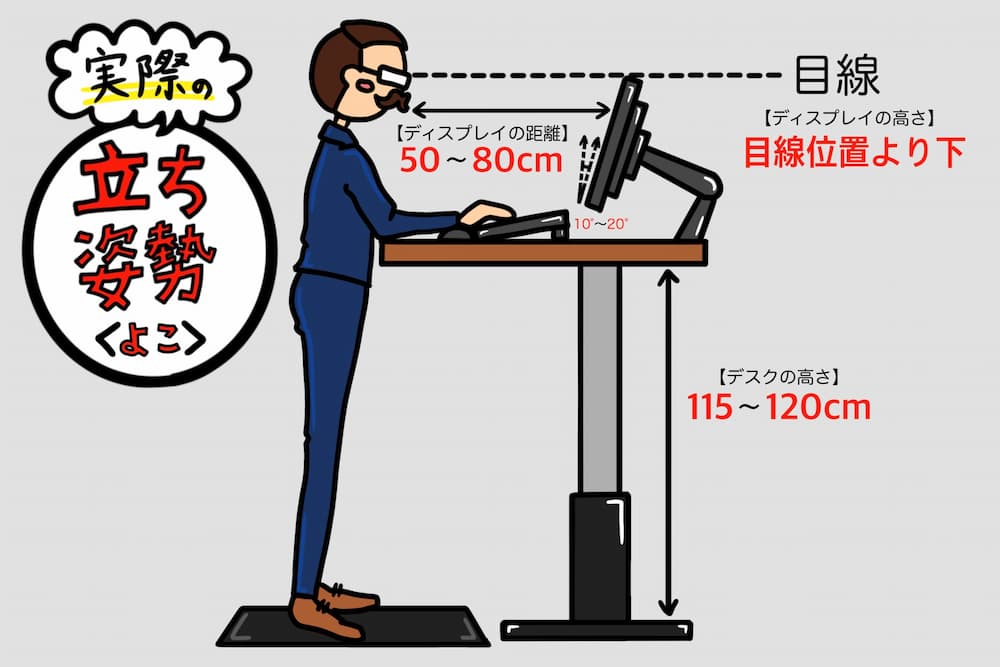

デスクワークの正しい姿勢

| 推奨位置、角度 | |

|---|---|

| ディスプレイ距離 | 眼前50cm〜80cm前後 ※腕を伸ばした距離より長く |

| ディスプレイ高さ | 目線の水平位置より下 ※モニター上部に目線位置を合わせる |

| ディスプレイ角度 | ディスプレイ面を10度〜20度傾ける |

| デスク高さ | 天板の高さ:60cm~70cm ※肘掛けの高さに合わせる |

| 椅子の高さ | 座面の高さ:43cm前後 股関節の角度:90度~100度 膝の角度:90度~100度 足首の角度:足裏全体が床に接する |

| 肘掛けの高さ | 腕の角度:90度~100度 |

昇降幅が広いE7シリーズでも、モデルにより昇降幅が微妙に異なります。

「E7H![]() 」だけ昇降幅63.5cm~と、小柄な人には厳しいサイズとなっており、

」だけ昇降幅63.5cm~と、小柄な人には厳しいサイズとなっており、

なんだかんだで「E7![]() 」の昇降幅58cm~が、万人に適応できるというわけです。

」の昇降幅58cm~が、万人に適応できるというわけです。

| 型番 | 販売価格 | 耐荷重 | 昇降幅 |

|---|---|---|---|

| E7 | 57,200円 | 125kg | 58~123cm |

| E7 Pro(コの字型) | 61,600円 | 100kg | 60~125cm |

| E7H | 63,800円 | 160kg | 63.5~128.5cm |

| E7L(左右L字型) | 77,000円 | 125kg | 58~123cm |

| E7Q(Odin) | 148,500円 | 200kg | 60.5~125.5cm |

| E8(脚部楕円) | 66,000円 | 125kg | 60~125cm |

ちなみに、昇降デスクでは、メモリ機能は必須です。

電動といえど、イチイチ高さを調整するのは面倒であり微調整も大変。

E7シリーズは、デスク高を記憶するメモリ機能が付いていますが、

廉価版モデルは、メモリ機能も無いモデルも有るので気を付けて下さい。

昇降デスク天板の選び方

天板サイズ:横幅、奥行き

昇降デスクは、スタンディング姿勢でも使うことから、

通常のデスクとは、天板の選び方も違います。

FlexiSpot「E7![]() 」の対応デスクサイズは、

」の対応デスクサイズは、

幅120~210cm、奥行60~80cm、

幅はそこほど要りませんが、奥行は多めにとっておいた方が良い。

天板サイズは、ディスプレイサイズを元に考えるのが基本、

大きいディスプレイを使う場合は、横幅も必要となり、

ディスプレイまでの距離→奥行も必要となります。

実際のところ、人間が快適に使えるディスプレイサイズには限界があるので、

デスク幅が必要となるのは、大型スピーカーを置く場合。

40インチのウルトラワイド実寸が幅100cmくらいなので、

スピーカーサイズを考えてもデスク幅120cm~150cmあれば十分です。

そして、昇降デスクで、余裕があった方が良いのが奥行。

私の経験上、スタンディングデスクは、

デスク上に腕を乗せる姿勢がラクだということ。

座る姿勢では、椅子の肘掛けを使うので、

頭の位置がデスク手前に来る→ディスプレイ距離は遠くなり、

キーボード位置も、デスク端の手前に置くことになる。

一方、立つ姿勢では、デスクに腕を乗せる都合、

キーボードがデスク中央に移動し、

ディスプレイ位置もそれに合わせて奥に移動する。

頭の位置もデスク端になり、

よって、デスク奥行≒ディスプレイ距離となるわけ。

32インチディスプレイの最適距離は、眼前70~80cm前後。

デスク奥行70~80cmは無いと困るのです。

パソコンデスクの作業領域≒ディスプレイ領域ですからね。

ディスプレイサイズや解像度、それに伴う位置も非常に重要なのでした。

→仕事に最適なモニターサイズと解像度。疲れづらいディスプレイ位置。

天板素材:強度、厚み、重量

頑強フレームに合わせて、天板素材も頑丈にしたいところですが、

強度が増せば重量は増え、厚みが増せば重量も増すわけで、

天板は、重すぎない方が良い。重いほどモーターに負荷がかかるのです。

天板の重さは、天板サイズと木材の比重が分かれば、

おおよその重量は計算できます。

重量(kg)=幅(m) ×奥行き(m)×厚み(m)×比重(g/cm3)×1000

わざわざ計算しなくとも、

形状、サイズ、比重を入力するだけで、重さは計算可能。

※参考→カンタン重量計算(金属、非鉄金属、樹脂、木材など)

木材の比重は、以下のサイトも参考に。

※参考→木材の比重リスト [一覧] | 木材博物館

FlexiSpotで売ってる天板厚は、2.5cm~3cm、

強度を考えても、天板の厚み4cmまでにしておくべき。

4cmを超えると、クランプ固定ができなくなるから、

デスクの使い勝手も悪くなる。もちろん重くなるというのも有る。

デスク天板で使われる木材は、一枚板、ハギ材、集成材、

合板、メラニン化粧板・・・と挙げればキリないほどにありますが、

基本的に天板としての機能は変わず、価格と強度は比例しません。

無垢天板は、「一枚板」より、継接ぎの「ハギ板」の方が安いし、

無垢材より、集成材、合板、メラニン化粧板の方が安い。

格安だからといって、強度が劣るわけでも無いし、

一枚板の強度だって、結局のところ木の種類次第。

木の強度は、比重に比例するから、

重いほど強度が高いと考えておけば良いし、

天板として販売されている板なら、強度も間違いない。

天板だけ安く手に入れるなら、

FlexiSpotの「天板![]() 」が激安であり、

」が激安であり、

Kanademonoでも「テーブル天板」だけ購入できる。

耳付きの天板が欲しいなら、

一枚板のように見える二枚接ぎ天板(ブックマッチ)や

Creemaで「天板のみ」を探しても良い。

そもそも、昇降デスクをいきなり使うって人は少ないハズ。

現在使っているデスクやテーブルの天板を再利用すれば無料です。

私も最初は、ニトリのダイニングテーブルを再利用しました。

ダイニングテーブルは、オフィスデスクに最適であり、

サイズも丁度良く、造りも頑丈な商品が多いですからね。

ダイニングテーブルの天板って、基本的に強度が高いので、

買い換えたからといって捨ててしまうのはもったいない。

リメイクシートを張ってしまえば、天板デザインも変えられるし、

脚だって単品で売ってるから、完全に別物デスクへと生まれ変わる。

リメイクシートは、テーブル以外にも色々使えて簡単に雰囲気も変えられる。ダンボールやべニア板に貼れば、物撮り撮影の背景としても使えます。

Amazonでも楽天市場でも購入できるし、壁紙屋本舗が格安で質も高いです。

昇降デスク作成の流れ

天板さえ用意してしまえば、昇降デスクを作るのは簡単です。

FlexiSpotの脚を組み立てて、それを天板にネジ固定するだけ。

小一時間もあれば、完成します。

ただ、非常に重いので、1人で組み立てるのは不可能。

誰かに手伝ってもらうのが前提で、2人の方が圧倒的に速いです。

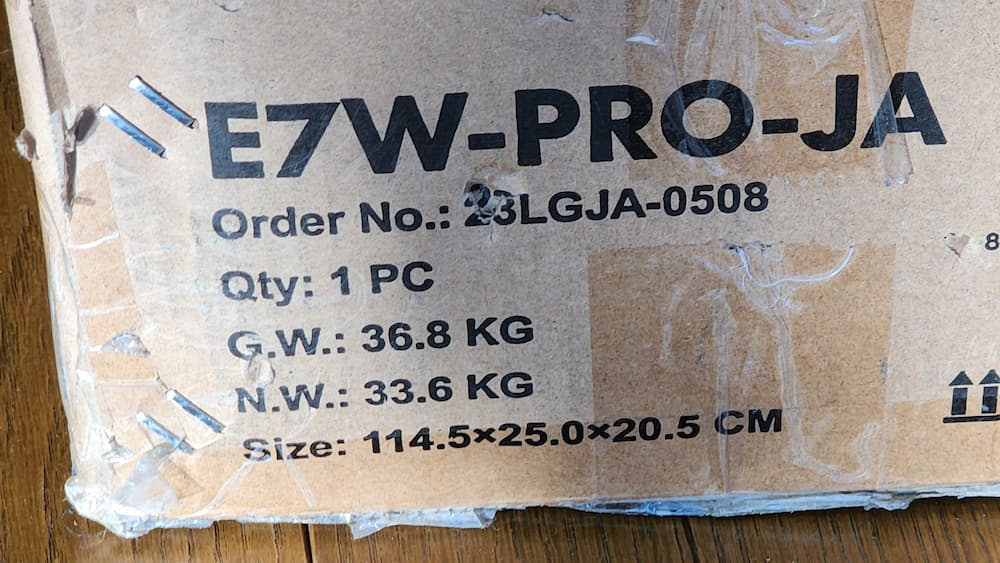

FlexiSpotのデスクフレームは、思ったよりコンパクトなサイズで届く。

サイズはそれほど大きくは無いのですが、腰が砕けるほどの重いです。

両手を広げたサイズくらいのダンボールですが、重量は35kg~40kgあります。

この時点で、一人では無理なことに気づくでしょう。

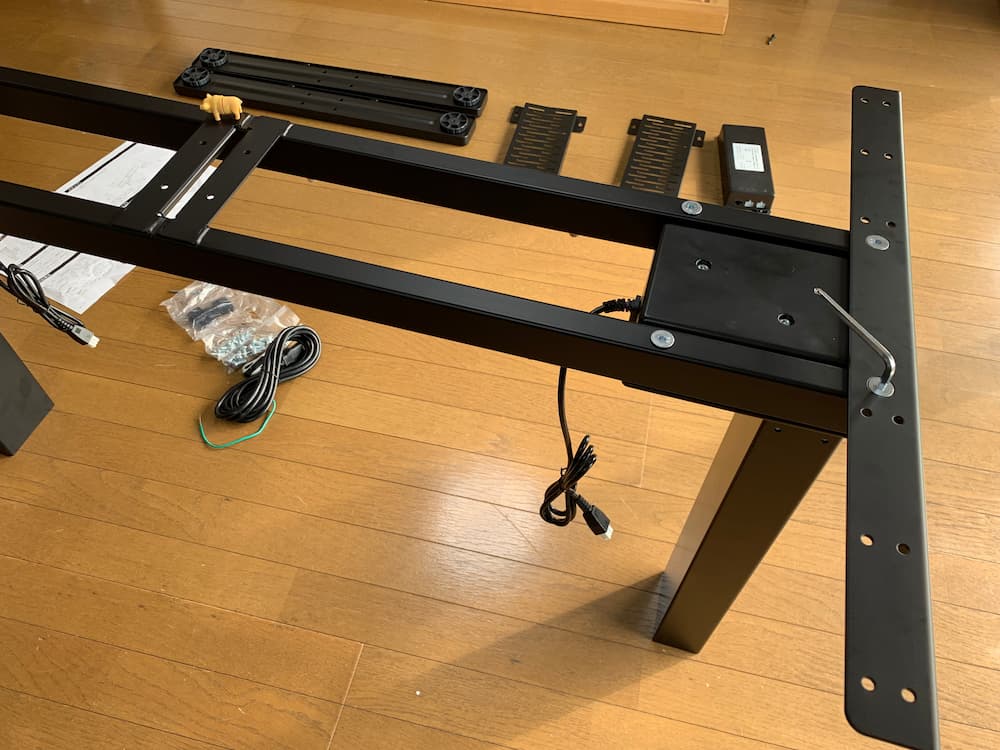

開封したら、付属のレンチで足を組み立てる。

左右の脚をつなげて、天板固定用パーツを取り付けるという流れ。

どのモデルも基本的には同じであり、

パーツは少ないので、組み立て自体は数分で終了する。

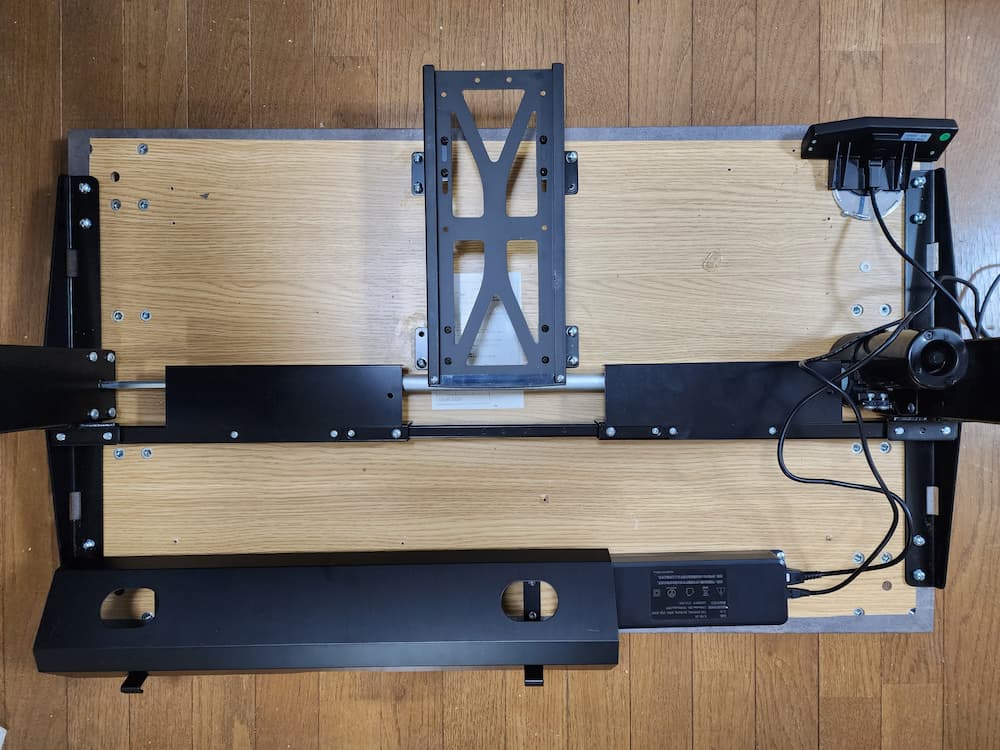

デスク脚を組み立てたら、天板に固定していきます。

デスク脚は、左右に広がるので、天板サイズに合わせてギリギリまで広げ、

重量バランスが均一になるよう、なるべく支柱が真ん中になるように設置する。

※この時、用意した天板サイズは、巾150×奥行85cm。

E7の天板対応サイズは、巾120cm~210cm、奥行60cm~80cm。

奥行き5cm超過してましたけど・・・全く問題無く使えてます。

左右の長さを合わせたら、中央部分をレンチで固定する。

脚は天板にネジで直接固定するので、電動ドリルで下穴を開ける。

木くずが出るので、ダイソンで吸ってネジ固定、ネジも電動ドライバーが有れば一瞬。

ここまでくればほぼ完成ですが、デスクを引っくり返すのが最難関。

天板20kg超+フレーム30kg超という合計50kg超えのデスクを反転させる。

2人でもキツイ。

リモコンのケーブルを左右モーターに接続し、電源オンして動作確認。

最後に、リモコンから出てるケーブル類を天板裏に固定して完成となります。

リモコンはネジ固定なので好きな場所できますし、別に天板に固定しなくても良い。

昇降デスクのカスタマイズ方法

昇降デスクを自作するようになると、

天板を加工することに抵抗も無くなってくるし、

デスクをカスタマイズできるようになるほどに、理想を追い求めるようになる。

家は3回目建てなければで理想の家はできない。デスクも然り。

デスク下に収納を増やしたり、色々と拡張し続けているわけで、

合計4台ほど電動昇降デスクを自作、カスタマイズして気づいたことを覚え書き。

組み立てる前に知っておいた方が良いことは多いです。

鬼目ナット

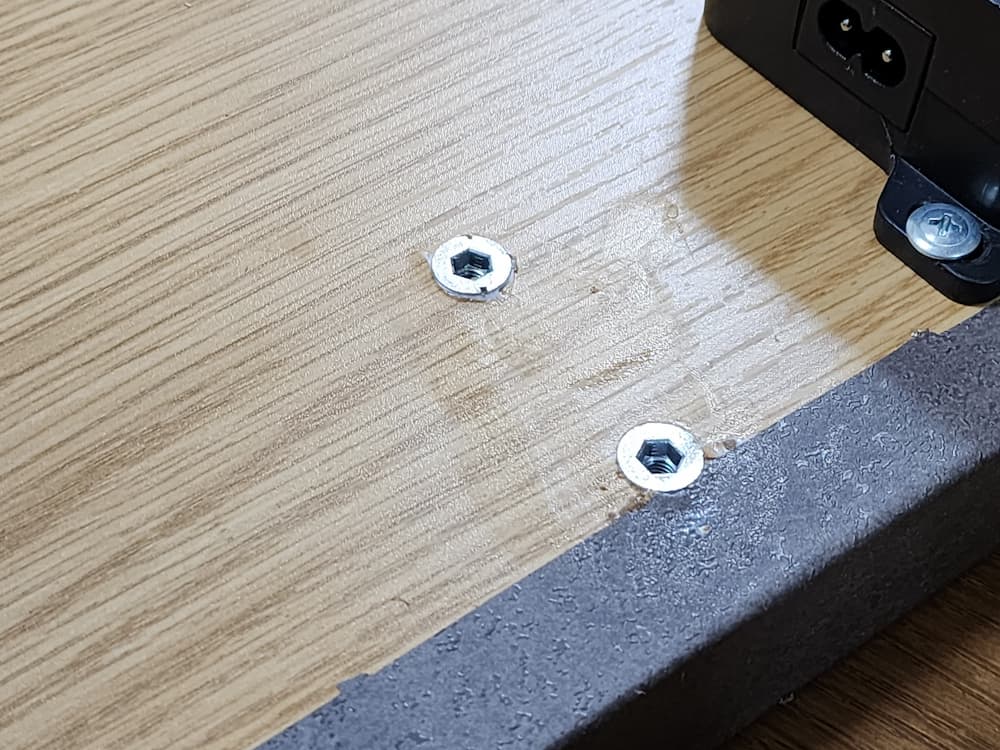

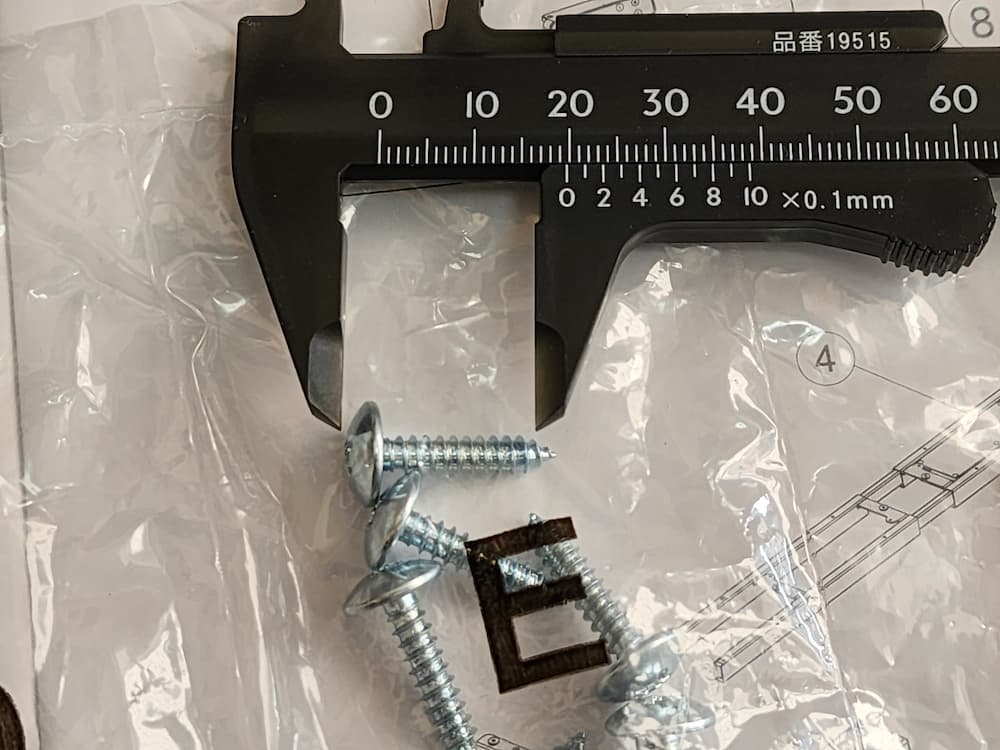

FlexiSpotには、脚と天板を固定するネジが付属していますが、

付属のネジではなく、鬼目ナットで固定すべきです。

雄ネジが「ボルト(ビス)」であり、雌ネジが「ナット」。

木材への固定用ナットとして使うのが「鬼目ナット」です。

鬼目ナットは、組み立てと分解が簡単にできる「ムラコシ精工」のアイデア商品。

家具では当たり前に使われているし、コレを知ってるだけでDIYの幅は広がります。

昇降デスクで鬼目ナットを使う利点は、

ネジ固定部の強度や固定力が増し、脚の取り外しが可能となること。

デスクでは、脚を取り外すことで体積も大幅に小さくなり、

圧倒的に持ち運びがしやすくなるのです。

特に、昇降デスクは、天板も脚も重量があり、脚が外せないと死ぬほど重い。

天板と脚が分離できないと、部屋からも出せないのです。

部屋の移動、模様替え、引っ越し等、デスクを移動する時に非常に困るというわけ。

一生その場所で使わないし、最高のデスクなら尚更、長くも使いたいのです。

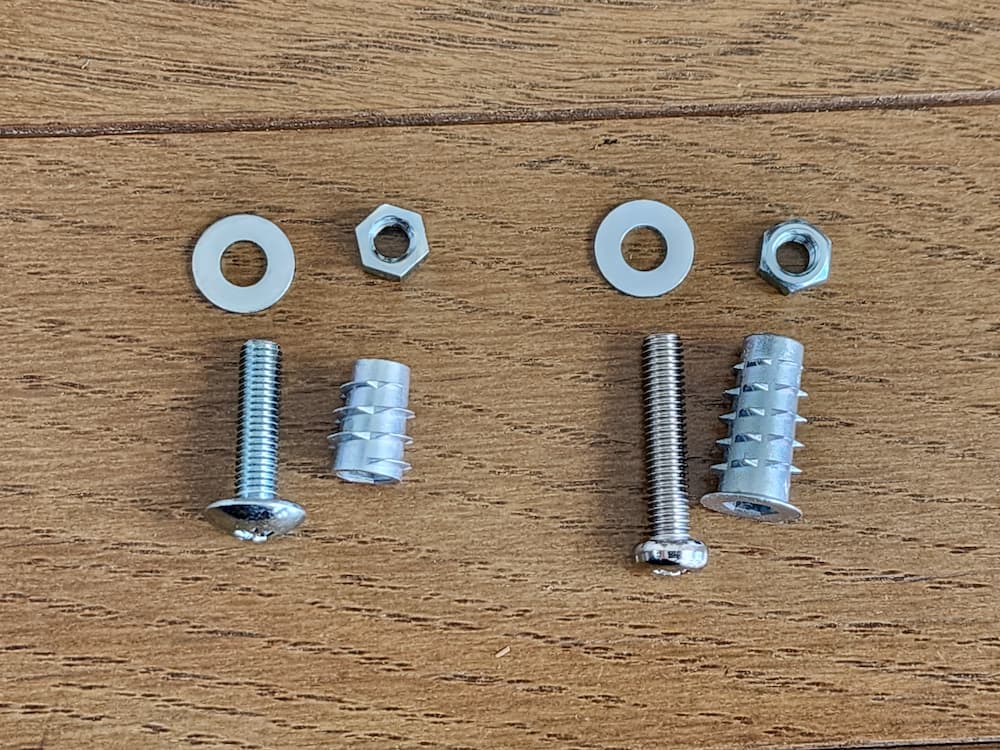

では、鬼目ナットで固定するには、何が必要か?

FlexiSpotで天板とデスクフレームをネジ固定するのは12カ所なので、

鬼目ナットと固定ネジ(ボルト)が、12個ずつ必要です。

※リモコンも鬼目ナットで固定するなら、プラス2個ずつ必要。

鬼目ナットには様々な形状(タイプ)がありますが、

一般的なDIYで使うのは、Aタイプ、Bタイプ、Dタイプ、Eタイプの4種類。

AタイプとBタイプは、打ち込みで取り付ける仕組み。

DタイプとEタイプは、ねじ込みで取り付ける仕組み。

ねじ込みタイプのDとEの方が、

引き抜き強度で勝り、抜けや供回りもし難くなります。

EタイプとDタイプの違いは、ツバの有り無し。

ツバが無ければ、ねじ込み深さを調整することができるのですが、

逆を言えば、奥まで入ってしまうので、初心者には扱いが難しい。

ツバが有る方が、取り付ける時にツバがストッパーとなって止まるのでラクです。

そして、ツバ部で荷重を受けることができるので強度も高くなります。

よって、FlexiSpotでは、Dタイプの鬼目ナットを推奨します。

Dタイプが一番サイズバリエーションも豊富だから、需要も高いのかと。

※ツバ部分に厚みがあるので、本来はツバの部分を座繰りした方が良いけどね。

| 鬼目ナット形状 | 取り付け方法 | ツバ(フランジ) | 呼び径バリエーション |

|---|---|---|---|

| Aタイプ | 打ち込み(ハンマー等) | ツバ無し | M3,M4,M5,M6 |

| Bタイプ | 打ち込み(ハンマー等) | ツバ付き | M3,M4,M5,M6,M8 |

| Dタイプ | ねじ込み(六角レンチ等) | ツバ付き | M3,M4,M5,M6,M8,M10 |

| Eタイプ | ねじ込み(六角レンチ等) | ツバ無し | M4,M5,M6,M8 |

また、鬼目ナットを使う際は、ネジのサイズ規格も知っておかなければいけません。

ネジの「外径(太さ)」と「ピッチ」は規格で定められているので、

覚えるべきは「メートルねじ(ミリねじ)」のサイズです。

M3、M4、M5とった文字が何を表すのか?

Mの後の数字がネジ太さ(mm)を表しており、

それに伴いネジ山のピッチも決まっています。

ピッチには「並目」と「細目」という違いも有るのですが、

一般的なのは「並目」の方だということだけ覚えておけば良い。

例えば、M5なら太さ5mmで、0.8ピッチだと決まっているから、

わざわざピッチ寸法まで覚える必要は無いと思ってます。

| 外径基準寸法=呼び径 (ネジ太さ) | ネジピッチ (並目) | |

|---|---|---|

| M1 | 1mm | 並目:0.25 細目:0.2 |

| M2 | 2mm | 並目:0.4 細目:0.25 |

| M3 | 3mm | 並目:0.5 細目:0.35 |

| M4 | 4mm | 並目:0.7 細目:0.5 |

| M5 | 5mm | 並目:0.8 細目:0.5 |

| M6 | 6mm | 並目:1.0 細目:0.75 |

| M8 | 8mm | 並目:1.25 細目:1.0 |

| M10 | 10mm | 並目:1.5 細目:1.25 |

| M12 | 12mm | 並目:1.75 細目:1.25 1.5 |

| M16 | 16mm | 並目:2.0 細目:1.5 |

鬼目ナットの長さは、天板を貫通しなければ良いというのが前提で、

ギリギリの長さだと、天板強度に影響するので、多少の余裕が有った方が良い。

参考までに、FlexiSpotセットの天板厚さは、25~30mmで、

付属する天板固定用のタッピングネジのサイズは、太さ4.2mmで長さ20mm。

天板とネジの長さには、5mm程度の余裕があるのです。

そして、固定する脚フレームのネジ穴は約6mmなので、

太さ6mmのM6はギリギリ使えるけど、ギリギリ過ぎて辞めた方が良い。

となると、ネジの太さはM4、M5の2択となるのですが、

M4に対応する鬼目ナットは、

Eタイプの長さ10mmか、Dタイプの長さ20mmしかありません。

FlexiSpot脚に固定できる鬼目ナット

| 鬼目ナット形状 | 全長 | ネジ部分の長さ | 六角レンチサイズ | 下穴径 |

|---|---|---|---|---|

| Dタイプ M4 L20 | 20mm | 17mm | 4番(4mm) | 5.7~6.0mm |

| Dタイプ M5 L13 | 13mm | 10mm | 5番(5mm) | 7.7~8.0mm |

| Dタイプ M5 L20 | 20mm | 17mm | 5番(5mm) | 7.7~8.0mm |

| Eタイプ M4 L10 | 10mm | 7mm | 4番(4mm) | 5.7~6.0mm |

| Eタイプ M5 L13 | 13mm | 10mm | 5番(5mm) | 7.7~8.0mm |

よって、天板に使う鬼目ナットは、DタイプM5の13mmが最適解となる。

天板厚に余裕があれば、M4の20mmやM5の20mmも有りでしょう。

また、鬼目に取り付ける雄ネジ(ビス、ボルト)の長さは、

鬼目ナットのネジ穴長さよりも、少し長くした方が良いです。

脚フレームの厚さや緩衝材(ゴムクッション)の厚さもあるし、

ネジが長い場合は、ナットやワッシャーで調整もできる。

鬼目の下穴を長くすれば、ネジを鬼目よりも奥まで入れることも可能。

鬼目13mm→ボルト20mm、鬼目20mm→ボルト25mmとかですね。

ねじ頭の形状は、鍋、皿、トラス、バインド・・・と様々有り、

固定方法もプラスネジタイプと六角ボルトタイプが有りますが、

正直これはどれでも良い。プラスネジのナベ頭が格安な印象です。

鬼目ナットやボルトは、ホームセンターでも売ってるけど、

今回のように10個以上購入するならAmazonが圧倒的に安かったです。

こんなに大量には要らないけど、数個買うより安いし、

余っても今後の人生で色々と活用できますので。

鬼目ナットの下穴を開ける為に電動ドリルが必要というのは言うまでもなく、

下穴サイズに適したドリルビットも無いと困ります。

鬼目ナットの下穴は、M4なら5.7~6.0mm、M5なら7.7~8.0mmですが、

穴は小さいと周辺が盛り上がってしまうので、

M4なら6mm、M5なら8mmでしっかり開けて問題ない気がしました。

ただ、鬼目は中心がズレると命取りになるので、先細りのドリルビットがベター。

下穴用のマーカーを的確に打つ為、スーパーポンチも有った方が良い。

ペンではやりづらいし、中心もズレがち。ポンチなら中心に合わせて叩けば良い。

しっかり打ち込めばドリルガイドにもなるので、普通のドリルでイケる。

ドリル穴を開け過ぎないように、マスキングテープを貼るという方法が有りますが、

木くずでマスキングテープも見えなくなるし、テープが絡まり取りづらくなり微妙です。

2cmくらいは感覚でイケるから、私は目視でやってますけど、

不安だったらドリルストッパーを買ってください。天板に穴空くこと考えたら安い。

鬼目ナットを取り付ける為に使う六角レンチは、使うネジと同じサイズ、

M4なら4番(4mm)、M5なら5番(5mm)です。

家を探せば、どこかしら有りそうですけど、無いならセットで常備しておいて。

下穴を開けて、鬼目ナットを固定するときは、

鬼目の側面にボンドを付けると、強度が増すという話。

ただ、側面に薄く付ける程度にしないと溢れてしまうし、

間違っても下穴にボンドを入れてはダメ。

ネジ穴にボンドが付着したら、脱着が不可能になります。

無理してボンドは付けなくても良いし、そのくらいの気持ちでうっすら付けるべし。

ちなみに、既にネジ固定してしまった場合でも、

そのネジ穴を利用して、鬼目ナット化することは可能です。

鬼目ナットの下穴サイズは、固定するネジサイズよりも大きいからね。

穴だらけになった天板の補強代わりに、鬼目ナットを使っても面白いと思います。

M4やM5といったネジが使われているのは、デスクや家具だけでは有りません。

鬼目ナットで、同じネジ径のネジ製品が使えるようになるし、

ネジ穴サイズを把握しておくことで、余ったネジも有効活用きるようになる。

アイボルト、Qフック、ターンバックル・・・

天板裏に固定すれば吊り下げ収納も可能となる。カラビナと併用すると楽しい。

家具でも、M6やM8ネジが多く使われているので、

家具を解体すると、デスクで使えるパーツがゴロゴロと出てきたりもする。

例えば、我が家のソファの脚と、パイプベッドのフレームは「M6」。

FlexiSpotのデスクフレームや、エルゴトロンモニターアームの土台ポールは「M6」。

思わぬところでシンデレラフィットしたりもする。

ディスプレイを固定するVESA規格も、VESA100でM4 x 10(長さ10mm)が一般的。

余っている「M4」ネジを取り付けるだけで、フックができたりもする。

エルゴトロンアーム付属の手で回せるネジ(M4)が優秀。

そして、雄ネジに対して、雌ネジがあるということ。

今回は、木材に固定する為の鬼目ナットでしたが、

ボルトはナットがあれば固定できるわけで、この関係を理解しておけば、

ネジを木材に固定するという必要も無くなる。

穴の開いたアイアンプレート(L字アングル、フラットバー等)に、

ネジ固定することも可能となるわけです。

例えば、直角プレートのマルチL型を天板にネジ固定(雌:鬼目ナット)して、

マルチL型にフックをネジ固定(雌:六角ナット)したりもできる。

金物プレートは、マグネット固定もできるので収納の幅も広がる。

簡易的にL字アングル棚を作って、デスク裏に固定してみたりしても面白いかなと。

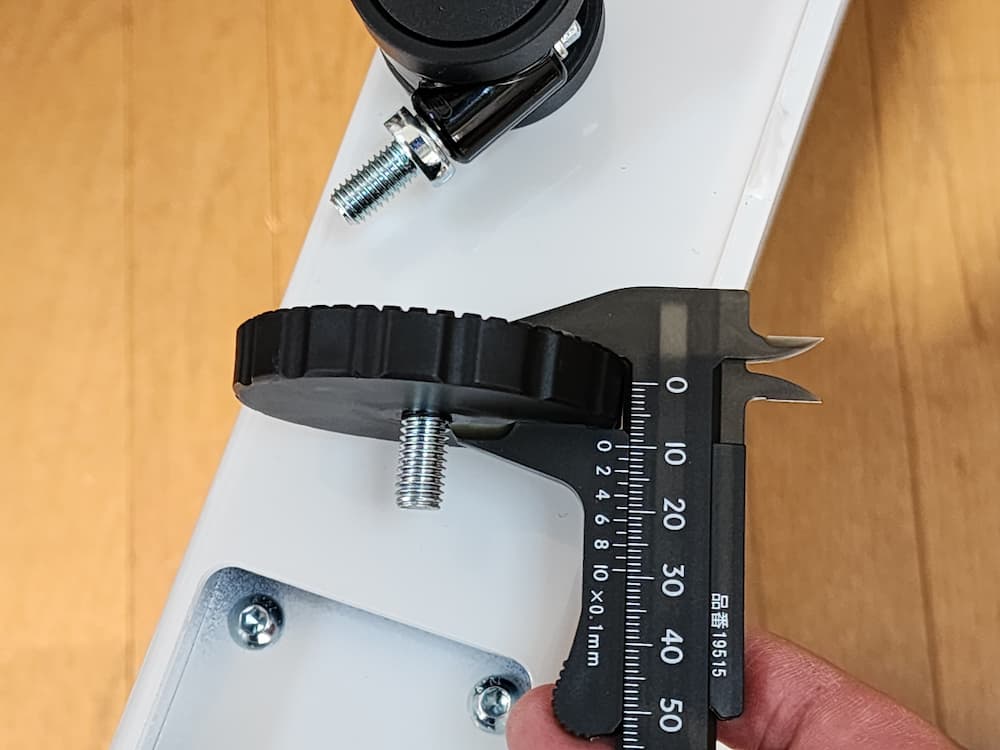

キャスター、カグスベール

FlexiSpotの脚下にある調整脚(アジャスター)を、キャスターに交換することで、

昇降デスクを自由自在に動かせるようになります。

パソコンデスクは周辺機器の入れ替えも激しく、デスクを移動することも多い。

壁側に設置するなら尚更、動かせた方がカスタマイズもホント楽になる。

ちょっと動かせるだけで全然違う。掃除もしやすくなります。

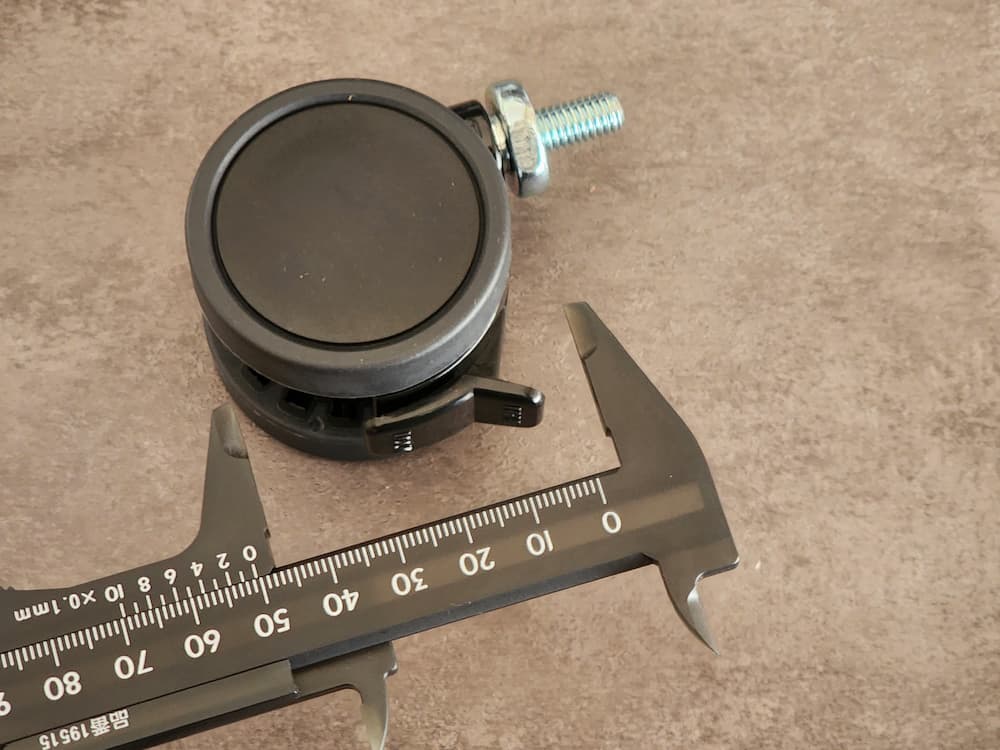

キャスターは、FlexiSpotの純正品もありますが、

ちょっとお値段が高額で、キャスター幅50mmの一択です。

M8x14mmというネジ径なので、一般的なキャスター商品で代用可能です。

トラスコ製品は質も高くて安い。しかも純正品より耐荷重も高いです。

キャスター部分がラバー素材となっており、床も傷つきづらく動きも滑らかです。

昇降デスクもヌルヌル動きます。

自在ストッパー付き2個とストッパー無し2個の組み合わせ。

私は、4個とも自在ストッパー付きで使ってますけど。

車輪サイズがφ40(40mm)とφ50(50mm)の2パターンありますが、

私は、φ40(40mm)で使ってます。

キャスターサイズが大きくなると耐荷重が上がりますが、デスク高さが上がるのが難点。

FlexiSpot付属のアジャスターが10mmなので、+30mm〜40mmデスクが高くなる。

万が一、組み立てた後にキャスター交換したくなったのなら、

エアージャッキを使うことで、デスクをひっくり返さずに取り付けられます。

また、カグスベールに乗せるという方法もあります。

カグスベールの重量用なら、FlexiSpotの脚にピッタリ。

キャスターに比べると、動かしやすさは劣り、ラグやカーペットには不向きですが、

デスク高さも上がらないので、キャスターほど頻繁に動かさないならこっちが良い。

キャスターより接地面も多いので、デスクも揺れづらいし、

なにより、キャスターよりも安いですからね。

ちなみに、デスク脚のアジャスターねじ径はM6、M8、M10が多いので、

一般的なデスクも同様にキャスターデスク化することが可能です。

もちろん、キャスター分のデスク高さが上がるので、デスク高さとの兼ね合いで。

棚の脚にM8の鬼目ナットを固定すれば、簡単にキャスター付き棚にもできるし、

余ったアジャスターを棚に付けたりもできる。模様替えや掃除もしやすくなる。

鬼目ナットでアジャスターやキャスターも財産となる。

余ったキャスターと脚フレームで、稼働式サイドテーブル造ってみたり。

モニターアーム

昇降デスクに取り付けるべきは、モニターアーム。

立ち姿勢と座り姿勢では視線位置が違うというのは、上述したとおり。

デスク位置を調整したら、モニター位置の調整も避けられないのです。

モニターアームは、ガス圧式一択。ヌルヌル動かせなければ意味も無い。

見た目にこだわるなら「エルゴトロン」。定番のLXシリーズが利便性も高い。

格安に済ますなら「Amazonベーシック」。

エルゴトロンとも互換性ある・・・というよりもまったく一緒。

→エルゴトロンモニターアームLX、HX、MX、MXV、NX、OEMの比較。デュアルモニターモデルの違い。

モニターアームを固定するなら、天板に穴を開けた方が良い。

見た目もさることながら、圧倒的に使いやすくなる。

ディスプレイ動かしまくっても土台はズレなくなる。

→モニターアームを使って気づいたメリット・デメリット。モニターアームの選び方、正しい使い方。

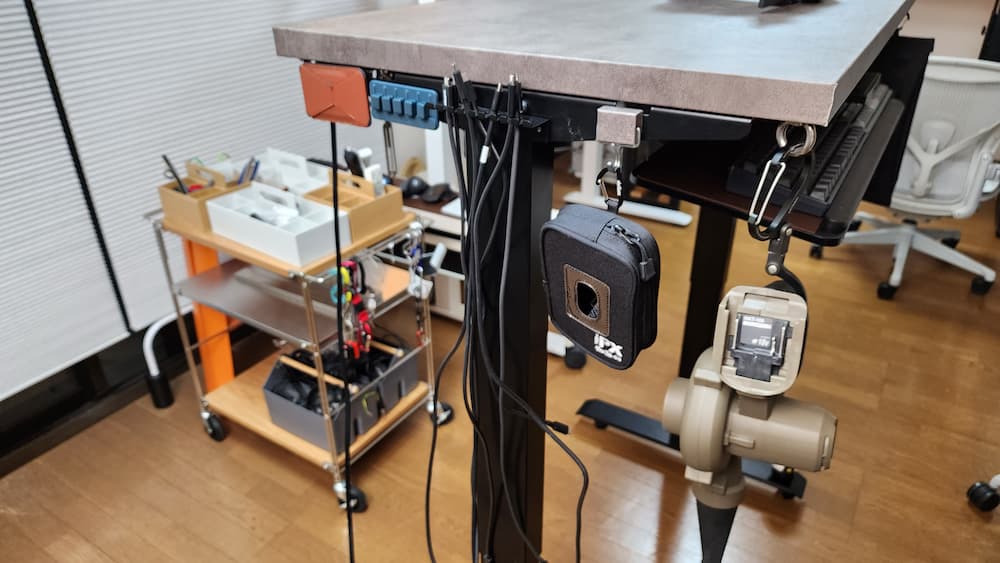

そして、モニターアームに固定できるのは、ディスプレイだけでも有りません。

アームを使えば、昇降デスク周辺のデッドスペースも有効活用できる。

→余ったモニターアームの活用方法。自作アーム棚、スピーカースタンド、キーボード台、パソコン、カメラ、照明機材を固定してみた。

昇降デスクと一緒に動く棚、撮影セットとかとか。

ケーブル距離も保ったまま、配線の心配も消える。デスク収納の一つの方法。

VESAにカメラやマイクを固定するなら、長尾製作所です。

モニターアームとカメラアームを組み合わせたり、

アームにチーズプレートを固定して、三脚穴を増やしまくれば、

カメラ機材を全てデスク上に固定したりもできる。

SmallRig製品でカメラ周りは拡張しまれるけど、

カメラネジは「1/4インチ」と「3/8インチ」の2種類ってことを覚えておいて。

「メートルねじ」と「インチねじ(ユニファイねじ)」に互換性はありません。

ほぼ同じサイズで勘違いしやすいのが、

1/4インチ(6.35mm)とM6、3/8インチ(9.5mm)とM10です。

カメラ取付ネジ(三脚穴)は、世界規格で統一されており、

1/4-20UNC(小ネジ)と、3/8-16UNC(大ネジ)の2つ。

パッと見では区別できないし、微妙に噛み合ったりもするから気を付けて。

また、モニターアームを壁面固定すれば、

デスク上にディスプレイやPCを置く必要もなくなり、デスクの配線も省略できる。

※昇降デスクと連動しないので、ディスプレイの昇降範囲に注意。

壁面にも鬼目ナットで固定すれば、壁面アーム土台も脱着可能へ。

賃貸でもディアウォールやラブリコを使えば、壁面にアーム固定できるから。

→ラブリコ&ディアウォールの活用方法まとめ。賃貸住宅をオシャレにカスタマイズ。

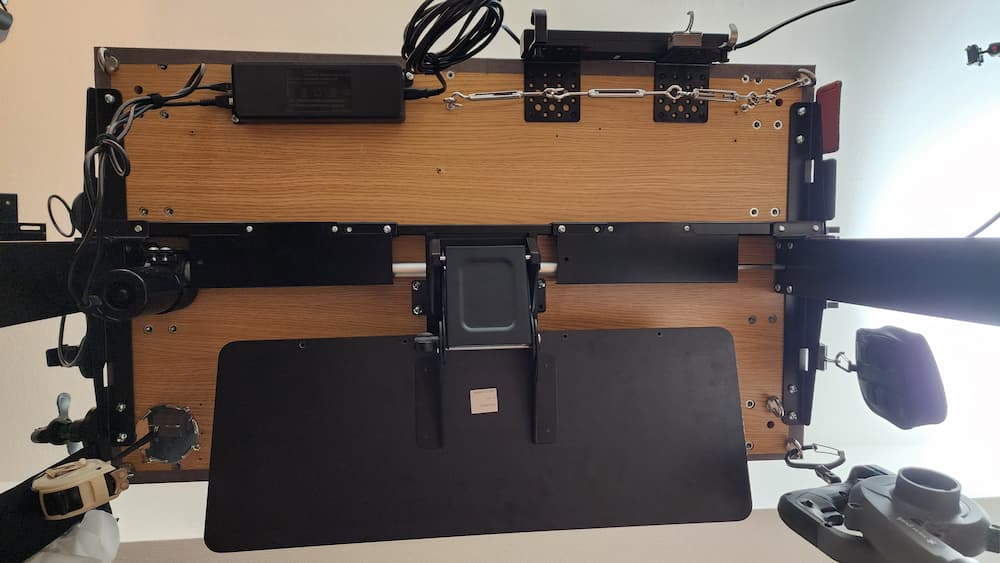

デスク裏収納

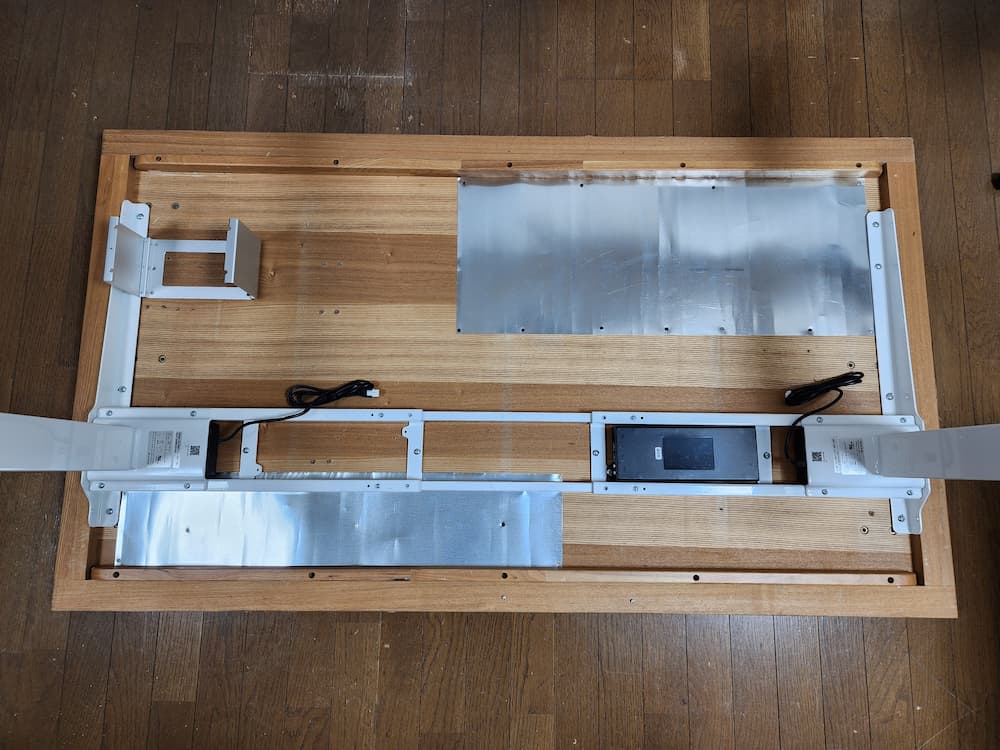

昇降デスクで使う全ての機材は、昇降デスクと共に動く必要がある。

というわけで、デスク裏の見えない収納は重要です。

デスク裏に固定する収納アイテムも、組み立ててからでは取り付けが大変なので、

できることなら、組み立てる前に予め固定しておいた方が良い。

鬼目ナットで固定するのであれば、

固定する部分だけの鬼目ナットとネジも必要となります。

全て鬼目固定する必要はありませんが、

PCとか重量の有るモノを固定するなら、鬼目の方が良いかなと。

FlexiSpotの「スライド式キーボードトレイ」「PCケーススタンド」、

FlexiSpotの商品だけあって、デスクフレームとも干渉しないように設置できる。

Mac MiniもMac Studioもデスク裏に固定できる。

「Mac mini用VESAマウント」と「Mac Studio用デスク下マウント」を使用。

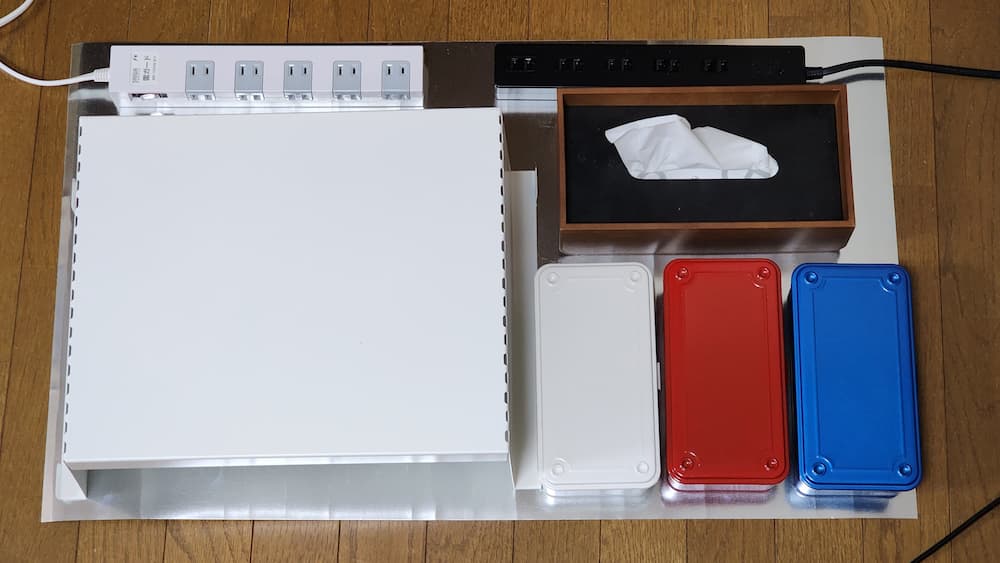

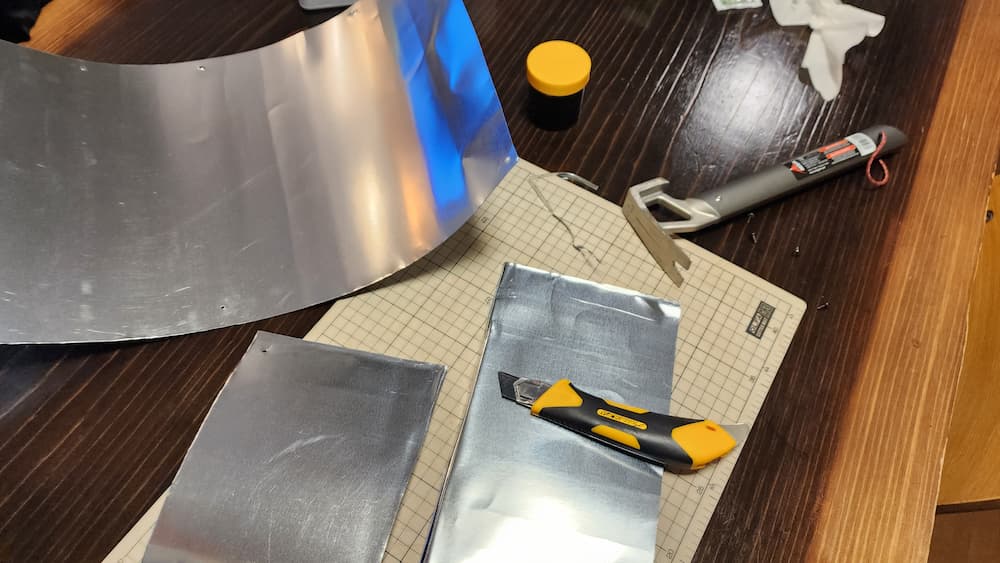

デスク裏にスチール板を、両面テープやネジで固定すれば、

デスク下の磁石をくっつけられるようになる。

磁石がくっつくスチールプレートやステンレスプレートって高額なので、

大判サイズが欲しいなら、トタン板が安い。

頑張ればカッターでカットもできるので、サイズも自由自在。

トタン板の見た目はイマイチだけど、背に腹は代えられないし、

見えない場所に設置してしまうから問題無い。

あらゆる小物をデスク裏にくっつけることで、トタン板自体も隠れちゃう。

更に、スチール製のボックスを固定すれば、

それ自体がスチールボードみたいにマグネット吸着するようになる。

スチールラックで余ったボックスを再利用、

さすがにラックの磁石固定は不安なので、ネジ固定です。

FlexiSpotのリモコンも、クリップで挟めば磁石固定が可能へ。

ネオジム磁石で固定したり、車用のMagSafeホルダーで固定したりしてます。

リモコンは、デスク端に固定すると出っ張るから、

昇降時に引っかかって壊したことあり、それ以来は着脱可能にしています。

デスク側面にマグネット固定するなら、マグネットバーを使うという方法。

本来はキッチンで使うマグネットタイプの包丁ホルダー。

文房具や工具にも使えるし、木目素材もあるからデスクで使っても違和感無し。

磁力が強力なのはDultonの「マグネティックツールホルダー」、

白と黒なら山崎実業の「マグネット&ウォール 包丁ホルダー」です。

山崎実業のホルダーは、背面側にも磁石付いてるのでスチール固定も可能。他はネジ固定。

マグネット固定するならスチールプレートもあるけど、だったら「金具」で良い。

安い金具はステンレスじゃなくて、錆びるスチール(鉄)。

平のスチールワッシャーとか、アングルとか、蝶番とかも安いし、

自宅を探せば似たようなものが出てきたりする。

マグネット系のアイデア製品も多いから、予備のプレートも有ったりする。

MagSafeとか、スマホ固定用のプレートには、強力な両面テープも付着済み。

貼り付けるだけで、磁石がくっつくようにできる。

ティッシュボックスも磁石で固定するという方法が定番ですが、

フックで吊り下げるも良い。マグネットフックでも、ネジフックでも良い。

マグネットフックは、100円均一なら1個110円。

リメイクシートで覆ってしまえば、100円感も薄れる。

最後に、マグネット固定定番のティッシュ。

ティッシュを隠したいなら下向きですが、使いやすいのは横向き。

私は別に、ティッシュは見えても良い派。むしろ見えてた方が誰もが使いやすい。

ティッシュと共に考えるべきは、使用済みのティッシュを入れる場所。

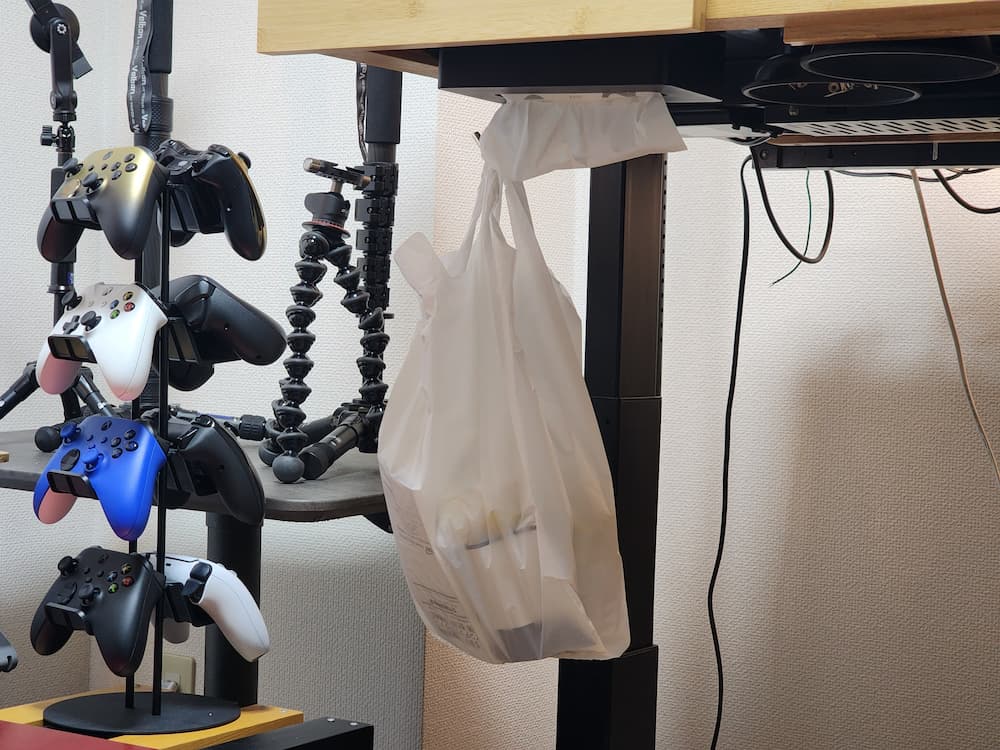

通称ゴミ箱は、ティッシュの近くに無いと困る。これが悩ましい。

というわけで、デスクの奥の方にフックでゴミ袋を掛けてます。

結局のところ、ゴミ袋はむき出し吊り下げが圧倒的にラク。

そのまま捨てられ、ゴミ箱にゴミ袋をセットする手間も無くなる。

ゴミを貯めたら汚いし、そもそもゴミ袋交換って作業が面倒すぎるし、

ゴミ箱というケースに入れない方が、袋の限界まで入れられるっていう利点も有る。

見せたくないなら小さいゴミ袋にしたら良いし、小さな箱でも良い。

マイボーム腺改善の為「めぐりズム」を愛用。空箱は軽いのでマグネット固定。

※家では拒否されてますので、好みは分かれることは存じ上げております。

もちろん、お客様がいらっしゃる時は、剥き出しゴミ袋は処分してますし、

来客用にゴミ箱も置いてます。他人用のインテリア。

ゴミ箱の中は、ホテルのようにいつも空っぽにしておく作戦。

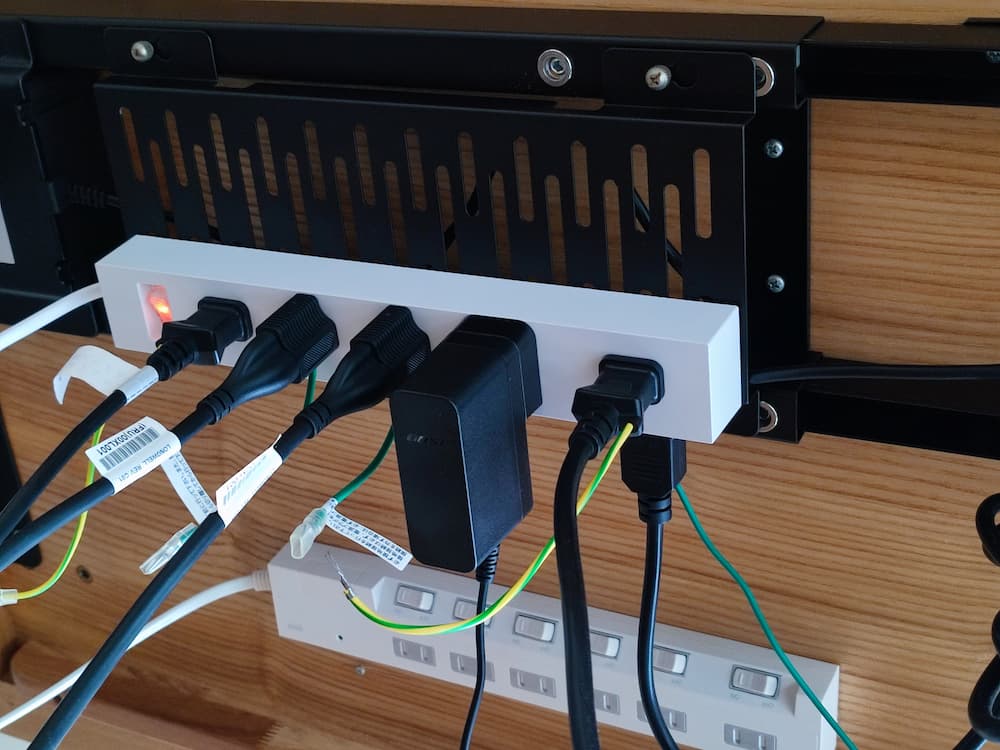

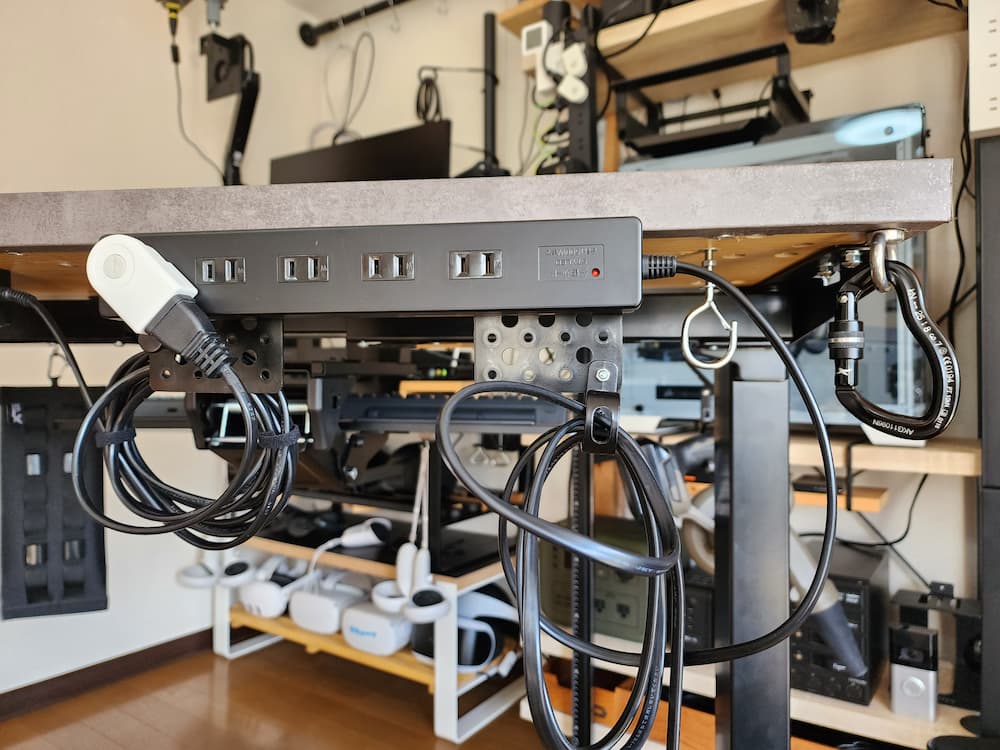

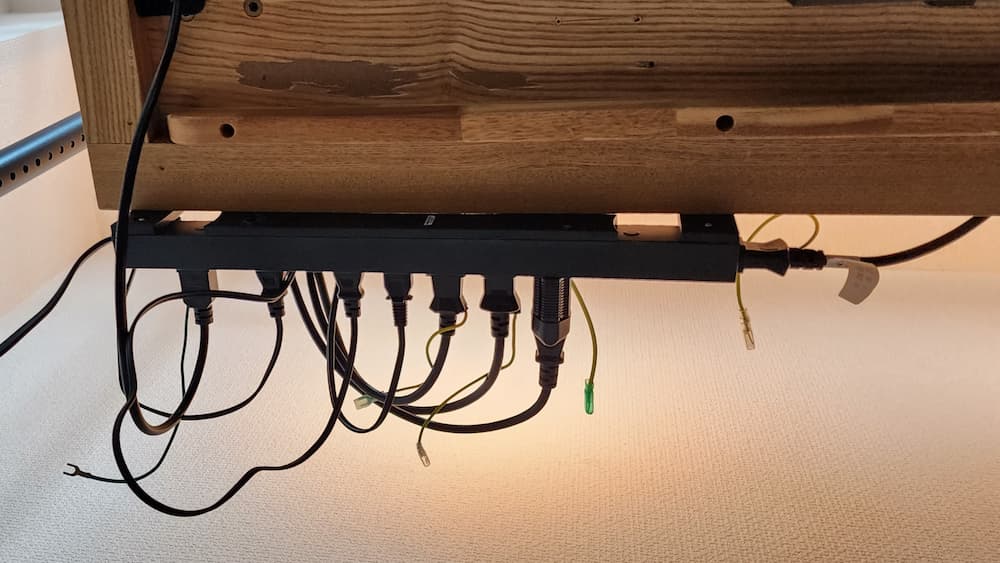

デスク配線

デスク収納で一番考えておいた方が良いのが、配線ケーブルがどこに来るのか?

どこに接続機器が来て、どこから電源をとるのか?

常時接続する機器だけでなく、取り外しする機器も考慮しておくべきかなと。

特に、昇降デスクは、通常の固定デスクに比べて配線難易度も高い。

デスク自体が昇降するので、配線も動いてしまいます。

よくある束ねて隠す配線では、ぶちぎれる可能性も高く、

配線が動いても、ひっかからないよう気を配る必要も有ります。

私自身、昇降デスクでは、USB端子の破損を何度も経験していますので。

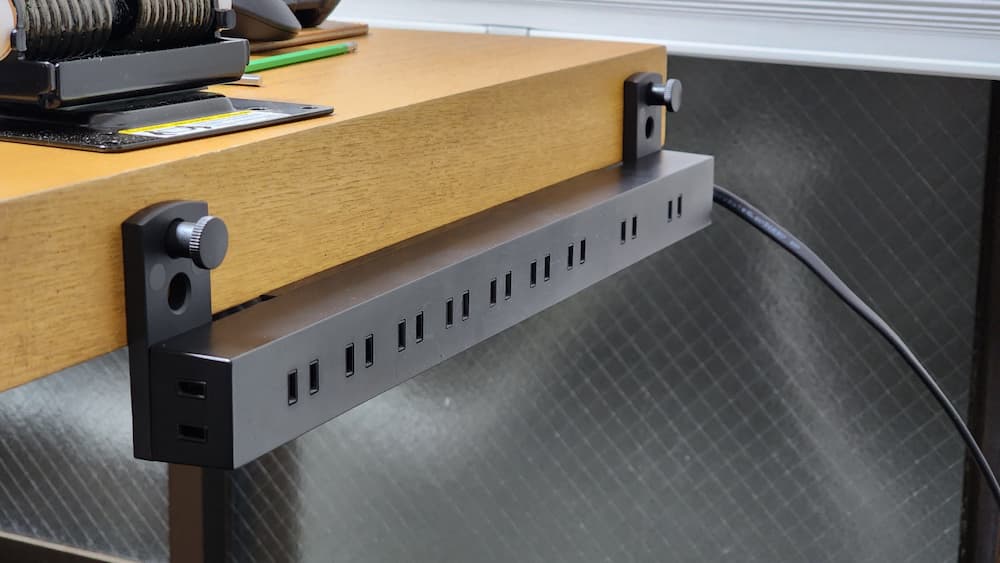

まず、昇降デスクに電源タップを取り付け、

昇降デスクから出る電源ケーブルは、必ず1本にする。

昇降デスクの設置する電化製品の電源は、全てこの電源タップから取る。

電源タップで使いやすいのが、マグネット固定タイプ。

デスクフレームはスチール素材なので、簡単にデスク裏に固定できる。

電源タップの磁力は、商品によって全く違うから気を付けて。

使うべきはエレコム製のマグネット付き電源タップ。

マグネットの電源タップは一通り試しましたが、磁力が全然違います。

電源タップは、1個で足りれば良いですが、

左右2個あると、配線が入り乱れることも避けられます。

そしてデスクの配線は、隠して束ねるのではなく、

向きを揃えて分かりやすく見えるようにすること。

配線同士をまとめる為にマジックテープは使わない。むやみやたらに束ねない。

特に、PCの周辺機器は変更することが多いってのは、以前も言ってとこと。

→PCデスクとテレビ裏の配線整理。100均グッズの配線アイデアと配線のコツ。賃貸で壁面にケーブルを這わせる方法。

マジックテープを使うのは配線の長さを揃える時のみ。

配線の長さを揃え、配線の方向を揃えることで、

配線同士が絡まることは無くなります。

配線全てを隠すケーブルトレイやメッシュトレイも有りますが、

まとめて入れてしまうと後が大変、適当に入れるとケーブル同士も絡まります。

よって、ケーブルの流れを見て調整できる、配線棚がベター。

配線棚を造ることで、束ねずケーブルを置けるようになる。

配線も絡まらなくなり、後の配線管理もしやすくなるのです。

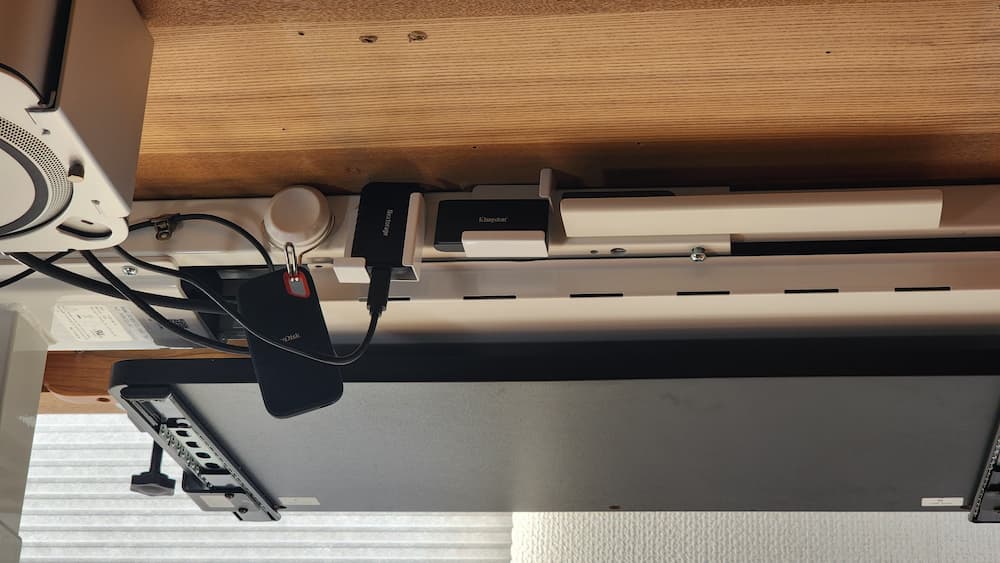

配線棚に使うのは、クランプ固定できる机上棚やモニターアームのポール。

中でもおすすめなのが、スライドするキーボードトレイ。

キーボード台をデスク前面ではなく、デスク背面に設置するのです。

デスク裏に配線を置せる場所を造ることで、配線を束ねる必要もなく、

配線の向きも揃えられる。最終的には台に載せるだけで良い。

ケーブルを横に長く置けるので、長さ調整も簡単であり、

ドッキングステーションに接続するSSDや特大アダプタも上手いこと収納できる。

スライドするので、引き出して抜き差しすることもできる。

配線棚を2つに増やし、上下二段にすれば、より配線も容易となる。

左側がキーボード棚、右側がデスク上で使う机上ラック。

机上ラックを、逆の下方向にクランプ固定すれば、デスク下に棚ができる。

IKEAのVATTENKARを使っています。

パソコン周りは、剛性の強いケーブルも多いので、

敢えて背面向きに電源タップを設置するというのも一つの方法。

下向きよりも後ろ向きの方が、配線が見えなくて済むし、足元もスッキリする。

電源タップは当たり前にネジ固定可能なので、鬼目ナットを使って着脱可能へ。

これまたエレコムの「吊り下げ可能な電源タップ」です。

微妙な配線が垂れるなら、マグネットで軽く固定してしまえば良い。

FlexiSpotのデスクフレームはスチール素材、マグネット固定もし放題。

ケーブルをクリップで巻けば、ケーブルもフレームに這わせるのも簡単です。

間にネオジム磁石を挟めば、専用のマグネットケーブルホルダーよりも強力にしかも安価で固定できます。

見えない場所ならこれで良いし、私は固定するのも数箇所だけ。あんまりベタベタ固定しない。

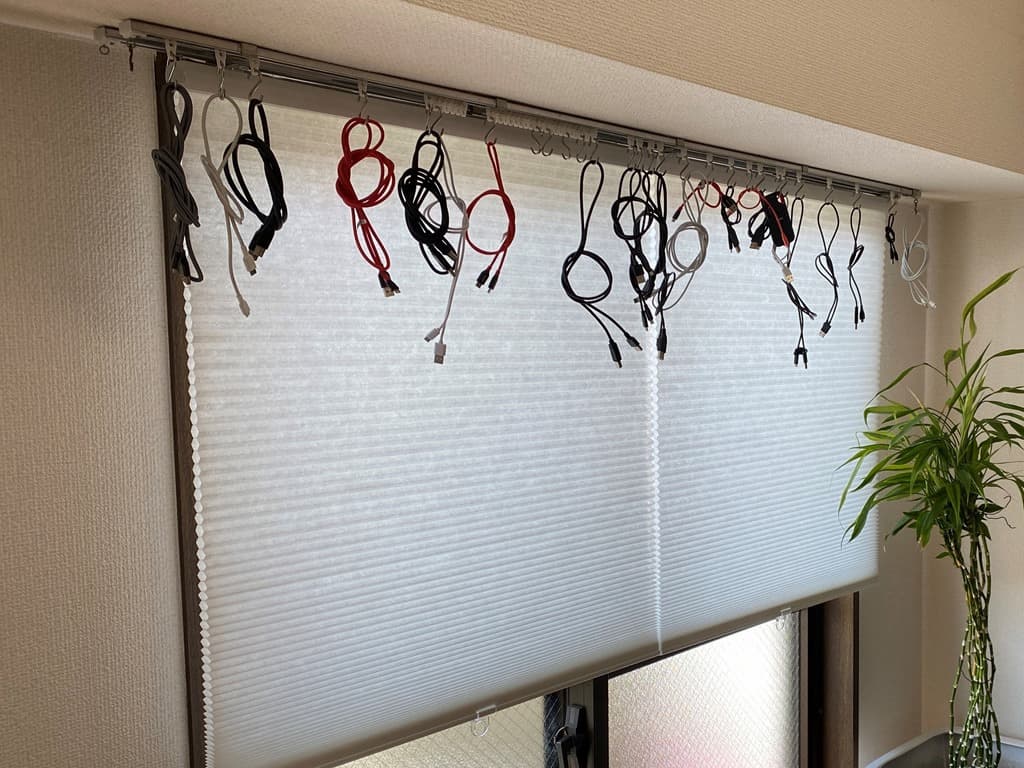

そもそもUSBケーブルって磁石でくっつくので、

収納する吊り下げなら、わざわざケーブルをバンドで括りつける必要もなかったりもする。

ケーブルホルダーは、引っ掛けタイプ推奨。

アイアン素材ならマグネットで固定も可能であり、極太のThunderboltにも使える。

専用ホルダーで挟み込むタイプは、

細いケーブル使えないし、ホルダー自体も邪魔くさい。

ケーブルひっかけるならS字フックが一番安くて融通も効く。

突っ張り棒やアーム用ポール、カーテンレールに固定したり。

ケーブルは増えまくるし、収納してしまうと何が何だか分からなくもなる。

USB規格は複雑すぎる。

パソコンで頻繁に取り外しするケーブルは、外付けSSD。

速度を求めれば高性能なUSBケーブルが必要となり、

ケーブルの剛性も強くなるので、意外と置く場所に困るやつ。

山崎実業の「マグネットタブレットホルダー」を使って、デスク裏にSSD収納。

隣にはホワイトボード用の「マグネットトレイ」も使ってます。

まぁ、この辺はマグネットで台を造れる商品なら、なんでも良いと思います。

3.5インチのSSDは「防犯カメラマウント」に、

「三脚スマホホルダー」を固定して、SSDケースを宙づりに。

これは余ってたので、たまたまです。

三脚穴の有るスピーカーも宙づり可能なので、デスクに置く必要無し。

例えば、Amazonの「Echo」にはも三脚穴があるので、天井に吊り下げできます。

※Echo Dotには三脚穴ないけど、専用ホルダー使えば宙づり可能です。

Echoは音質も高く、Bluetooth対応してるのでPCと接続も可能。

Alexaホームシアターも使えるので、

ワイヤレスホームシアターデバイスとしてもおすすめ。

出番のなくなったマグネットケーブルクリップは、

ケーブルホルダーから格下げし、紙や布用のホルダーへ。

ちなみに、メガネ拭きは、スグにホコリが付いて使えなくなるので使い捨て推奨。

無印良品の携帯用メガネ拭きは素晴らしいけど高額なので、

アズフィットのドライクリーナーを愛用しています。

キムワイプより毛羽立たず、スマホやカメラも簡単に綺麗になるから。

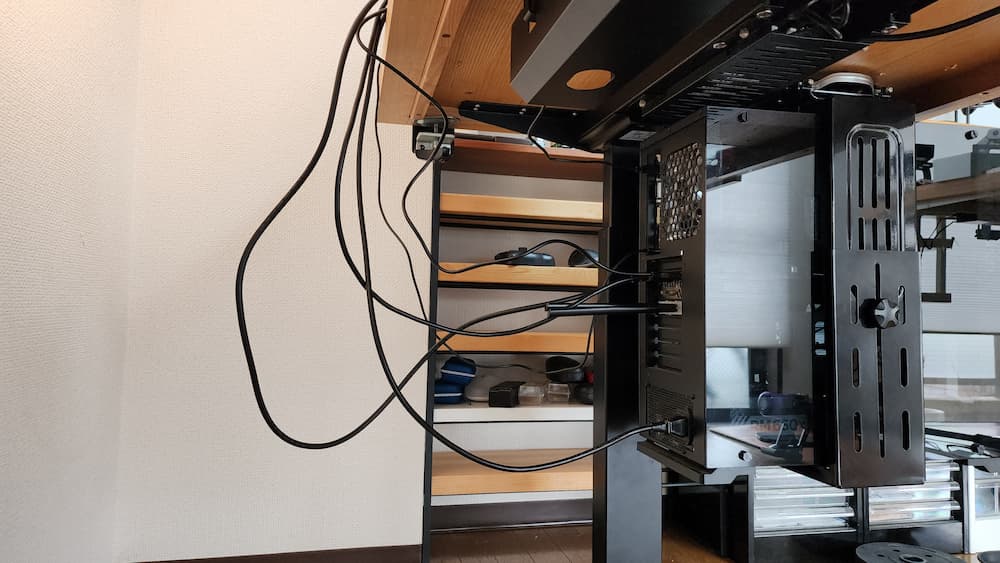

デスク背面ラック

キャスターを付ければ、昇降デスクもスムーズに動くようになり、

デスクを動かすことを考えてるなら、デスクは軽い方が良い。

撮影デスク兼PCデスクとしてしまうと、

撮影機材でデスクは非常に重くなるし、配線も増えまくる。

デスクにカメラを固定してしまうと、カメラも揺れてしまいます。

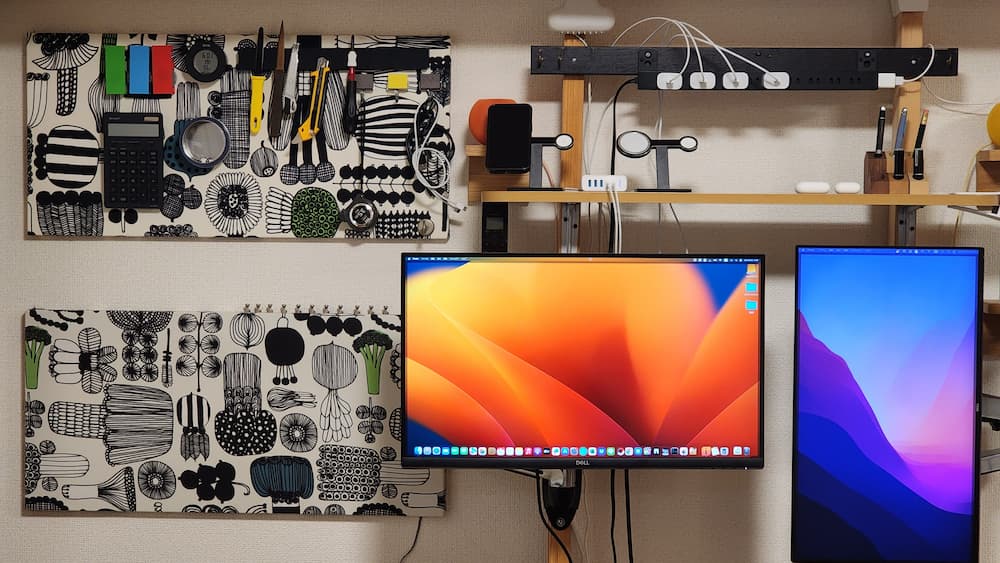

というわけで、デスクにパソコンやディスプレイを置かず、

デスク奥の背面ラックに全て収納するという方法を取りました。

デスクに機材を置かなければ配線も無くなるし、

デスクの配線は、棚の方がしやすいですからね。

撮影した映像は、全てのデータを管理するPCへ直結、

それらのデータを共有し管理するNASサーバーも同じラックに設置。

PCは、ParcecやImmersedでリモート操作できるし、

Steam LinkやMoonlightでストリーミングゲームプレイも可能へ。

高速なネットワーク環境(LAN)さえあれば、

操作するデバイスは低スペックで良いというわけ。

Bluetooth対応のDAC(ZEN One Signature)で、PCスピーカーもワイヤレス接続可能。

PC&撮影デスクというよりも、PCサーバー&撮影ラックですね。

デスクに必要なのは、入力デバイス(キーボード、マウス等)のみ。無線でOK。

PCとモニターをデスクと分離すれば、配線の悩みも一気になくなるし、

ノートパソコンでParcecを使って、デスクトップPCをリモート操作しても良い。

今後は、Meta Quest 3のMRデバイス、

Apple Vision Proの空間コンピュータの登場で、

デスク上のディスプレイは、ますます不要になるとも思っている。

リモート操作なら、デスク自体を別の部屋に置いたって良い。

昇降デスクから出るのは、電源タップの電源ケーブル一本のみ。

移動も簡単だし、稼働する電源ステーションとしても使える。

ちなみに、小型PCやノートPCなら、ディアウォールに全て固定することも可能。

VESA固定商品を使えば、モニターアームで全て固定できますから。

入力デバイスはBluetooth接続なら、デスクの場所を固定しなくて良いということ。用途に合わせてデスクを交換しても良いし、

トラックパッドや片手デバイスだけで完結する場合もあったりもする。

デスク照明

デスク照明は、ディスプレイ上に置くよりも、デスク背面に置いた方が良い。

目が疲労するのは、ディスプレイ外との明暗差によるもの。

部屋を明るくするよりも、部屋の明るさを揃える方が疲れないということ。

ディスプレイを照らすことでデスク周りは明るくなるけど、

ディスプレイを照らすことに意味はありませんし、

ディスプレイが反射するなら、それはそれで疲れる原因にもなるのです。

ディスプレイ専用ライト「スクリーンバー」という商品が有りますが、

何の為に、ディスプレイ上にライトを置くのか?は考えた方が良い。

手元を明るくしたいならスクリーンバーですが、

ディスプレイ作業で目の負担を軽くしたいなら、背面にライトを置いた方が効果的かと。

ディスプレイ裏を明るくするならテープライトよりも、

照明方向が自由自在なスポットライト。

LED電球用のライトスタンドで簡単に作れます。

Philips HueのLED電球なら、リモコンのボタン一つで全てのオンオフ管理。

カラフルにする必要はないので、ホワイトグラデーションの安い電球で良い。

Switch-botよりも高額ですが不具合も無く安定しています。

LED電球にはサイズが有りが、

大きいのがE26口金(26mm)、小さい方がE17口金(17mm)。

格安に済ますなら小さいE17。40Wでも2個設置すれば十分明るい。

電球サイズが変われば、電球ソケットも変わるので間違えないように。

E17の小さい電球ならクリップライト。

あと、個人的に便利だと思うのが、足元を照らすセンサーライト。

暗闇の中、部屋に入った時に足元ぶつけなくて済むし、

ちょっとモノだけ取りに来た時にも、部屋の明かり付けなくて済む。

室内用のセンサーライトよりも、屋外用が強力。

ムサシのライテックスがコスパ最高。

マグネット固定も可能で、三脚まで付いて無駄に耐水。

そして、目が疲れる原因は、明るさだけでは有りません。

ディスプレイ位置は、視力も関わり、首や頭までも影響する。

デスクを調整したら、ディスプレイ位置も調整するのも忘れずに。

→仕事に最適なモニターサイズと解像度。疲れづらいディスプレイ位置。

デスクワークは、腰痛や肩こりだけじゃない。

眼精疲労も深刻な問題であり、見えなくなったらホント何もできないから。

人間は遠くを見る為に生まれてきてるので、そもそもデスクワークは向いていない。

調整力を補う為に、デスクワーク用メガネも作るべき。

というよりも眼科へ行った方が良い。

→パソコン専用メガネを作るべき理由。デスクワークに中距離用の単焦点レンズ。

老眼は他人事でもなく、デスクワーカーなら目の劣化も早い。

目が良かったハズの私も、30代後半から目もおかしくなり、

突如見えなくなるという恐怖。

肩こり、腰痛、股関節痛、腱鞘炎あたりは既に通ってきた道です。

昇降デスクの自作方法まとめ

デスクを自作できれば、

天板も選び放題、自分好みのオシャレなデスクも作れるわけで、

高額なオーダーデスクを発注するつもりなら、

そのお金で試行錯誤しても良いんじゃないかなと。

自分で作るなら費用も安いし、

デスクを作ることで、何が自分にとって良いデスクなのか?

考えるきっかけにもなるし、DIYスキルも養われて一石二鳥。

デスクを造ると言っても、脚と天板を組み合わせるだけ。

それに気づけば、脚も天板もネジまでも財産。

使いまわせれば最高だし、再利用することで新たな気づきもある。

そのことに気づけたことが、なによりも財産みたいなことも言いたい。

DIYする前は、鬼目ナットという素晴らしいアイテムも知りませんでしたからね。

そして、デスクに求めるものは、歳と共に変わるということ。

歳を重ねるごとに無理が効かなくなるってのもあるけど、

時代の変化で、デスク作業の内容も大きく変化しているのです。

事実、日本のデスク規格の寸法も、今の時代に沿ったものではなく、

市販のデスクは、パソコン作業には不適切なデスクばかりなのです。

デスク高さ70cmじゃないですか?って話。

→パソコン用オフィスデスクの選び方。仕事に最適な天板サイズとデスク高さ。引き出し、デスク棚の必要性。

そして、スタンディングデスクは、立つでもなく座るでもなく、

同じ姿勢を続けない為に使うモノ。

デスクが昇降できれば、様々な姿勢で疲れず作業できるのです。

立ち続けたらそりゃ疲れるし、これまた体もオカシクするからね。

→スタンディングデスクのメリット・デメリット。昇降デスクの正しい使い方、立ち姿勢のデスク高さ。

スタンディングデスクを更に改造すれば、後傾デスクも作れるけど、

正直、作業するという点では、おすすめできない。

リラックスした体勢で作業できる利点が有りますが・・・

他の姿勢よりも身動きが取れず、血行不良まっしぐら。

同じ体勢であり続けるということが悪であり、

結局のところ、動けって話。

その点、DIYは良い運動になるとも思いました。

コメント

コメント一覧 (4件)

初めまして。

電動昇降デスク天板の厚みで悩み、ネットで色々調べていたところ、

新谷さんのこちらのブログにたどり着きました。

元々は、パソコン本体を乗せても大丈夫な厚みの天板で悩んでいて

ベストな高さにも不安があったため、当初はIKEAの「脚をくるくる

手で捻って回して高さ調節」の脚を買って、天板もIKEAでいいや

と気楽な気持ちでいたのですが、水分に弱いとか内部がハニカム構

造などで頑丈さに不安が出てきてしまったこと、そして耐荷重は脚

だけではなく天板の厚みも大事だと思い始め、集成材を買って自分

で天板を作る方がいいと考えました。

しかし、DIYしたデスクを記事にされてるどこのサイトを見ても、

デスク上にパソコン本体を載せてる方がいらっしゃらず、困って

しまいました。

そんな矢先、サンワダイレクトの電動昇降デスクの脚のみセール

で激安で売っている楽天内のお店があり、試しに購入してみる

ことにしました。

脚だけの耐荷重を知りたくて問い合わせたところ、「脚だけなら

100kgは可能だが、天板が30kgまでなので耐荷重は30kgとしてい

る」という返事を頂きました。

(半年で天板が壊れたという口コミを見たので、天板は元々買う

予定はなかったのですが)

これでますます天板の厚みが重要になり、今度は電動昇降デスク

を自前の天板を乗せたという記事の検索を始めました。

最初に目にしたのは、集成材で作った天板厚さ3cmでしたが、

やはりその方もデスクの上には本体を乗せておられず、厚みは

いまいち不安でした。

新谷さんの記事では、本体は乗せておられないものの、厚みの

あるニトリの天板を使っていらしたので、これくらいあるなら

安心できるかもしれないと思った次第です。

厚みはどのくらいあるのか、教えていただけると嬉しいです。

前振りを長々と書いてしまいましたが、よろしくお願い致します。

私が使っているのはニトリテーブルの天板の厚みは約5cmです。

厚みがあるので重量もあり、その分頑丈です。

3テーブルほど購入して、かれこれ5年以上ハードに使ってますけど、いずれも問題無いです。

→パソコン用オフィスデスクの選び方。仕事に最適な天板サイズとデスク高さ。引き出し、デスク棚の必要性。

私もオフィスデスクは何度買い変えてますが、

ハニカム構造の軽い天板は1年足らずで歪んでるので辞めた方が良いですね。

耐荷重というメーカー表記の数値は、あまり参考になりません。

耐荷重って、あくまで面で耐えられる重さであり、

重さが一か所に集中するケースは想定していません。

アームとかでポール固定するなら、尚更歪むかと。

木材強度という点では、耐荷重より信用しているのが重量です。

質量と強度は比例しますからね。

いずれにせよい、最近は天板だけ販売しているメーカーも増えおり、

そのような商品は、ある程度の強度も保証されている(重量や比重も明記されている)ので、

強度にこだわるなら、天板だけで探した方が良いかなと。

お返事ありがとうございます!

5㎝ですか。それだけあると安心感が違いそうですね。

あれから「若干でも昇降するものにパソコン本体を乗せるのは

やめた方がいいのでは?」と思い直し、しかし床には置かない

方向性で考え始めました。

ホームセンターで5cm厚の天板になりそうなものを探してみる

ことにします。

ありがとうございました(*´∀`)

>>若干でも昇降するものにパソコン本体を乗せるのはやめた方がいいのでは?

PC本体は重いので、テーブル脇に置いた方が良いかもしれません。

ただ、配線まで考えると、テーブルと一緒に昇降させた方がスマートですね。

>>ホームセンターで5cm厚の天板になりそうなものを探してみることにします。

5cm厚の板は中々販売されておらず、

強度の有る木材なら、板の厚みは5cmも必要無いかなと。

私は、合板、集成材、ハギ材等で3cm~4cmの天板も使ってますが、

どれも劣化なく使えています。

歪みを心配するなら、天板下に補強材を1枚入れたり、

左右の脚近くに重量を置くといったことでも変わってくるかと。

参考までに。