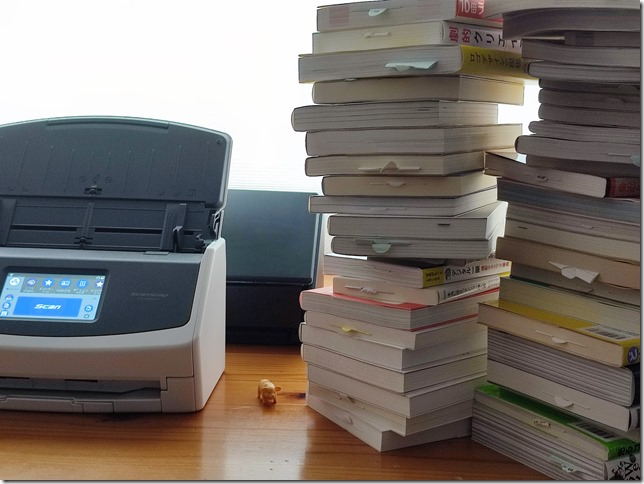

自炊用裁断機を購入してからというもの、

バッスバッス裁断して、電子書籍化しまくってます。

かれこれ数百冊は裁断してきましたので、

自分なりに行き着いた自炊方法まとめです。

書籍の自炊って言っても、やり方は人それぞれ。

最初は戸惑う事もある。

とりあえず切ってみれば価値観は変わるから。

自炊の心得

自炊をする前に、まずは気持ちの問題。

書籍は情報を得る為のツールと割り切ること。

本は本のまま読んだ方が良いってのは、非常に良く分かるし、

本の質感、紙をめくる感じ、本のにおい・・・

電子書籍と本は、どう頑張っても別物なのです。

→電子書籍と自炊のデメリット。本のデジタル化で知っておくべきこと。

私自身、本が好きなので、本を裁断するのには勇気が要ったし、

私だって、できれば本のままの状態で保存したい。

それを踏まえた上で、何故裁断するのか?

それは、電子書籍の方が断然扱いやすいから。

考えてみれば本(書籍)って、情報が印刷された紙の束に過ぎない。

書籍とは

文章・絵画などを筆写または印刷した紙の束をしっかり綴(と)じ合わせ、表紙をつけて保存しやすいように作ったもの。巻き物に仕立てることもある。

保存する為に、本という形をとっているだけ。

要はテキストデータと、画像データの束である。

だったらデータ化して、iPadで良くね?って結論。

形あるものは、必ず劣化するもんね。

本を読み続ける為に、

本であるという事に固執しない。本という形に価値を感じない。

そう割り切ることにした。

書籍を保管するスペース・・・我が家にはありませんから。

というわけで、あくまでデータを活用する為に、自炊していきます。

効率良く高速に、自炊データさえ使えれば良いって方向け。

「なるべく綺麗に保存したい」っていう人とは、違う感じです。

裁断のコツ

裁断機があれば簡単・・・って思って、結構失敗してます。

私の失敗事例と共に、基本的な自炊テクニックをご紹介。

裁断機はDURODEX

自炊するなら、専用の裁断機を使うべき。

カッターで裁断してたら、真っ直ぐ裁断できませんし、

ローラーカッターでは、切り口もファサファサになります。

そもそも時間かかりすぎ、一生かかっても終わりません。

業者に頼むって方法もありますが、

そうしたく無いから、ここまで読んでると思うし、

私は他人を信用していないから、その金額で裁断機を買いました。

裁断機は、DURODEX 200DX一択です。

切れ味サクサク、後のスキャン作業もサクサク進みます。

裁断面って大事なのよ。ホント。

ただ、裁断機って、永久に切れるわけでもなく、メンテナンスも必要。

実際のところ、裁断機を使いまくるのは最初だけ、

家の本があらかた自炊し終わったら、早めに処分しても良いと思ってる。

→Dahle DURODEX 200DXレビュー。自炊裁断機の必要性とデメリット。

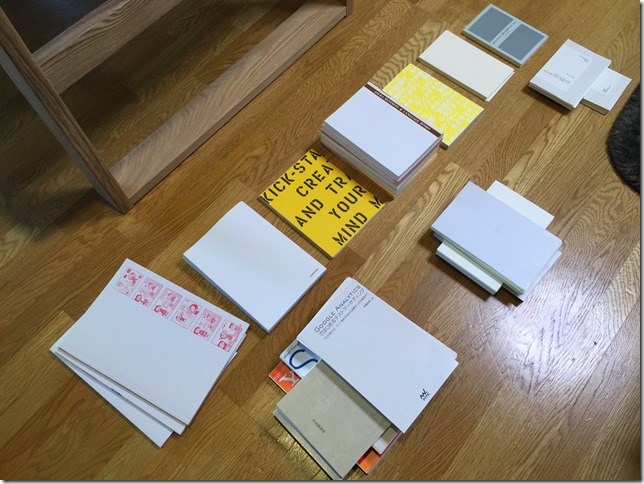

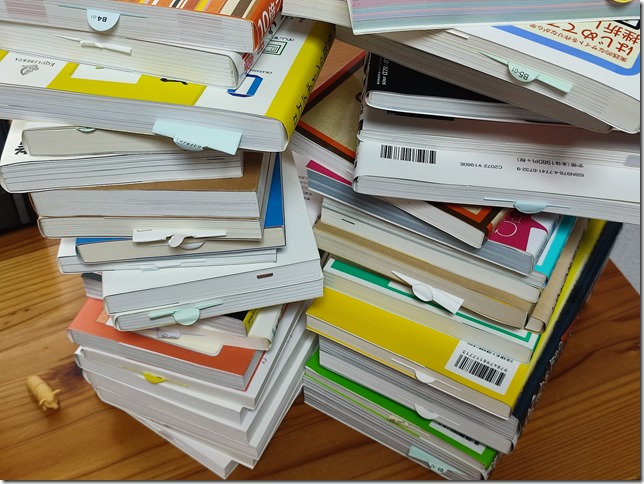

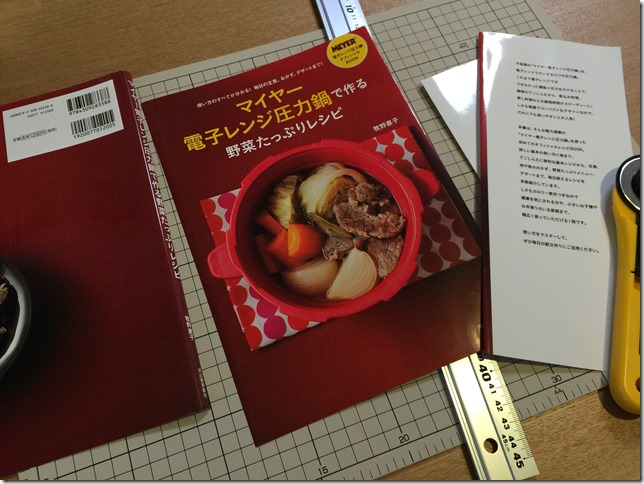

裁断前に本のサイズ分け

自炊するとなると、まとめて裁断すると思うのですが、

本の大きさって、多種多様に有ります。

本のサイズによって切断幅が異なるので、

同じサイズで分けておくと、後の裁断が非常にラクです。

表紙カバーを取って、サイズごと分ける。

本サイズが同じなら、裁断機の目盛りも同じになる。

よって、目盛りの数字さえ覚えて置けば良い。

これで、立て続けにバシバシ切れる。

私の場合、一般的なビジネス書籍は幅14cm位にしてる。

文庫本は10cmとか、大型本は17.5cmとか、

他にも、11.5cm、12cm・・・・パターンは様々。

あくまで私の場合なので、各自でベストを見つけて下さい。

本サイズに対するベストな目盛りを控えておくと、次回からも超早い。

裁断作業は、ホント一瞬で終わるようになる。

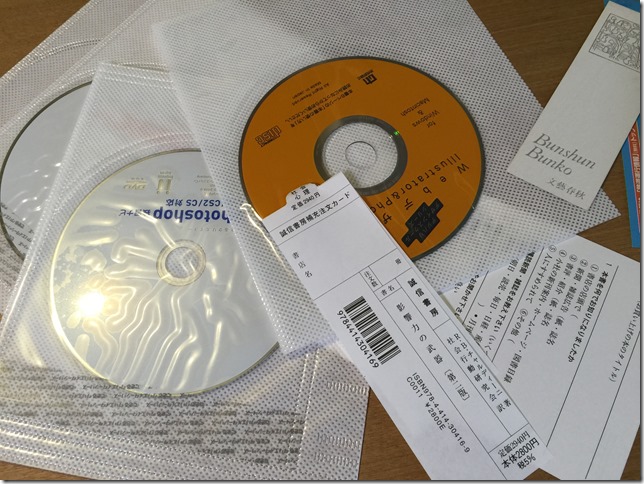

何か挟まっていないか確認

購入してきたばかりの書籍には、何かしら挟まっています。

新品の書籍に入っている紙、

アンケートや定期購読はがき、古本屋のチラシとか、

自分が挟んだしおりとかとか・・・

慣れてくるとほどに、勢い余ってそのまま裁断しがち。

要らない紙が入り込んで、重送エラー出たり、

そのままスキャンされてしまったり・・・面倒な事この上ない。

裁断前にパラパラっとチェックしておきましょう。

技術系の本に付いている付属Discも、裁断したら大惨事だからね。

新品の本を開封して即裁断するのは、

頭がおかしいと思われがちですが、

新品の本で裁断した方が、

スキャナーが汚れず、綺麗なままスキャンできます。

自炊は本の鮮度が大事ってこと。

古い本なら、本の汚れ、ゴミ、ホコリもしっかり取っておく。

スキャンする本は、なるべく綺麗にする。

一旦、スキャナーが汚れちゃうと、

全てのスキャンデータに変な線も入るからね。

コレ最悪です。

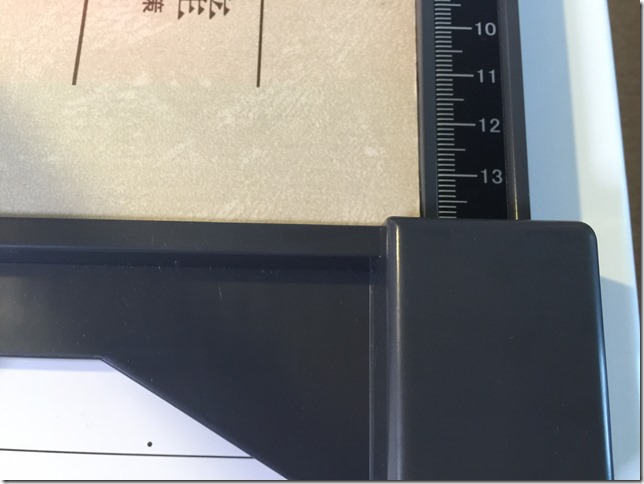

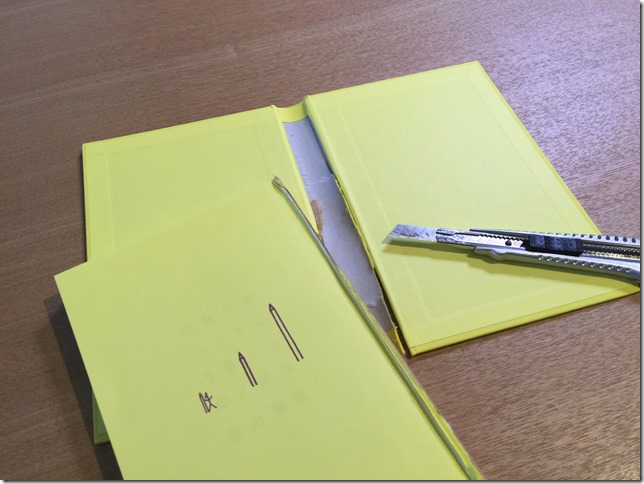

接着面ギリギリで裁断しない

初めての自炊でやりがちな事。綴じている側のギリギリで裁断してしまう事。

接着部分を裁断したり、綴じている金具を裁断してしまう、

これは絶対にやってはイケません。

接着部分を裁断したら、くっついたままでスキャンエラーになるし、

ホチキス裁断したら、刃こぼれもする、

スキャナー読み取り部分に、糊(ノリ)が付いたら最悪なのよ。

本の接着面側の余白って結構あります。

「もったいない」と思う部分は、単なる余白でしかない。

表紙や余白に価値は無いのです。

必要なのはテキストデータだけなんだから。

本のサイズにもよるけど、10mm前後で裁断しています。

それ以上だと、余白を通り越して文章を切る場合もある。

特にハードカバーは、本の造りも異なりますので注意。※後述します。

マンガ本だけは例外で、カット寸は約5mm。

漫画って2ページ繋がった見開きページが有るので、

ギリギリに裁断しないと、真ん中の絵が切れてしまいます。

あと、本によっては、

表紙の文字が裁断されてしまうパターンあるけど、

これは仕方ない。

別途、表紙カバーをスキャンするので問題ないと思ってる。

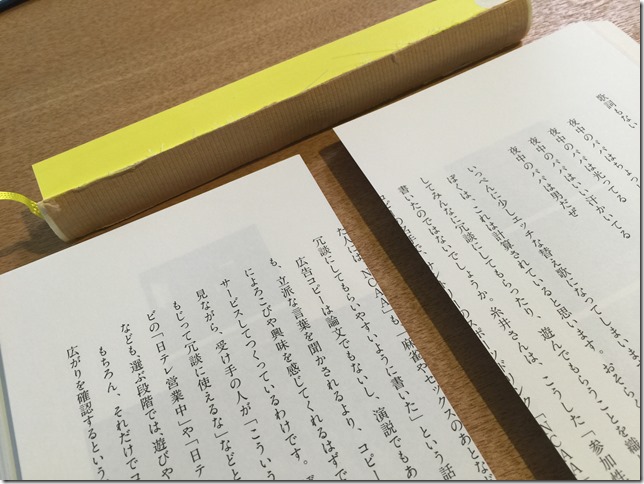

裁断後は「紙さばき」が必須

裁断後は、しっかりと裁断されているかチェック。

糊づけ部分がしっかり切断されていないと、

スキャナーもベタベタと汚れるし、

スキャナー内で紙もぐっちゃぐちゃになります。

袋綴じも、そのままスキャンすると、

ぐっちゃぐちゃになって詰まります。

他にも、異なるサイズのページが無いか?

特殊な紙質のページが無いか?

最初と最後のページは、2枚で1枚になってたりもする。

また、新品の書籍は、紙同士がくっつきやすく、

重送エラーも起こしがち。

パラパラパラパラと「紙さばき」もしておきましょう。

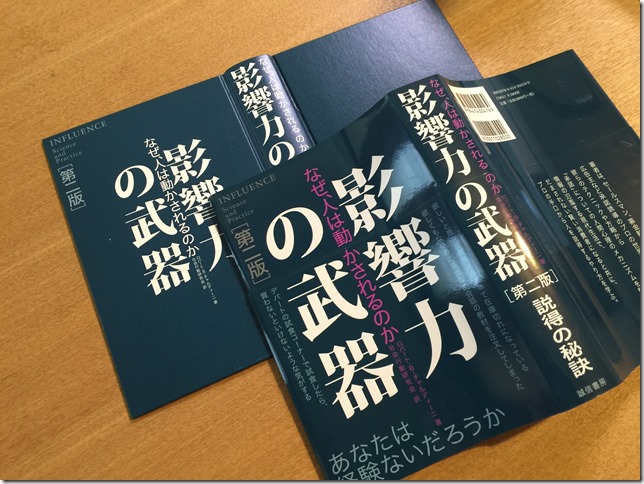

表紙カバーは裁断しない

自炊をする上で、悩んだのが表紙カバー。

中身と一緒に裁断すると、中途半端に裁断してしまうし、

カバー外してディスクカッターで裁断したりもしてましたが・・・

面倒だから辞めました。

カットしないままデータ化した後に、

切り出し(トリミング)した方が融通が効くわけで。

今では、そのままスキャンする事にしてます。

※スキャン方法は、後述します。

帯は、最初こそスキャンしてたけど、

これはそのまま処分した方が良い。ただの広告だからね。

表紙をスキャンしないということも考えましたが、

一括表示や、本棚表示する際に、

本の表紙が表示されないと何の本だか分からない。

本のイメージって、やっぱり表紙と共に記憶されるのよね。

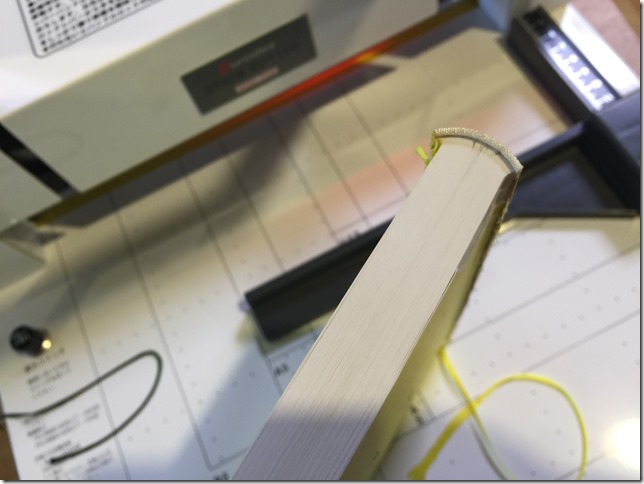

ハードカバーの注意点

自炊をする上での難関といえば、ハードカバー本。

ハードカバーの背表紙って、ちょっと切込み入れるだけで簡単に外れます。

注意すべきは、ハードカバーの接着面は湾曲しているという事。

中央ページ程、深く裁断してしまうので、

3分割にしてカットする、中央と端でカット寸法を変更する。

最初と最後のページに合わせて、余白も少な目にする。

文庫本に比べると、余白厚が少ないことも多く、

いつもの感覚でやって、文字を裁断してしまったことも有る。

読んでない本に限って失敗する・・・。

なんとか読めない事も無いけど、廃棄しました。

ハードカバーで切り取った分厚い背表紙は、そのまま処分。

表紙カバーを、スキャンすれば良いワケですから。

ScanSnapでは、スキャンできないし、

スキャンしても意味ないし、頑張って捨てるのです。

スキャンのコツ

裁断にコツが要るように、スキャンにもコツが要ります。

エラーが出れば、かかる手間も数倍。

滞りなくスキャンする為に、知っておきましょう。

スキャナーはScanSnap

スキャン作業も、一気にできないと意味ないので、

原稿セットして、超高速スキャンできるScanSnap以外はあり得ません。

自炊するならコレしか有りません。

スキャン精度も全然違うし、エラーがマジ出ない。ストレスが無い。

自炊に限らず、あらゆる書類がデジタル化できてしまいます。

難点は、お値段が高額なこと。

あとは、何でもかんでもデジタル化したくなること。

デジタル化すれば終了ってわけじゃないから、そこんとこ宜しく。

→ScanSnapのメリット・デメリット。便利な使い方とデジタル化の弊害。

表紙のスキャン方法

A3サイズを超える長い原稿の場合、

「長尺」モードで、長さ863mmまでスキャンできます。

スキャンボタン長押しするだけ、

長い表紙も広げたままスキャン可能です。

表紙を取り込んだあとは、表紙サイズをPCで修正。

横長のままだと、本棚に並んだ時に見た目が悪いので、

本棚用に、表面だけカット(トリミング)するわけ。

画像編集ソフトなら、トリミング機能は付いてますので、

フリーソフトでも何でも良い。JTrimとかIrfanViewとかとか。

トリミングしたら、書籍の中身データにPDF結合。

1ページ目にカットした表紙データ、

2ページ目にカット前のデータを入れて、無駄に両方残してます。

ただ、大型本の場合は、

横幅が広すぎるので、長尺モードでは対応不可能。

ScanSnapでスキャンするなら、切断しないと無理です。

切断しないで、プリンター複合機でスキャンしたり、

スマホのカメラアプリでスキャンしたりもしたけども、

いずれにせよ面倒なので・・・結局カットしてます。

こればっかりは仕方ない。

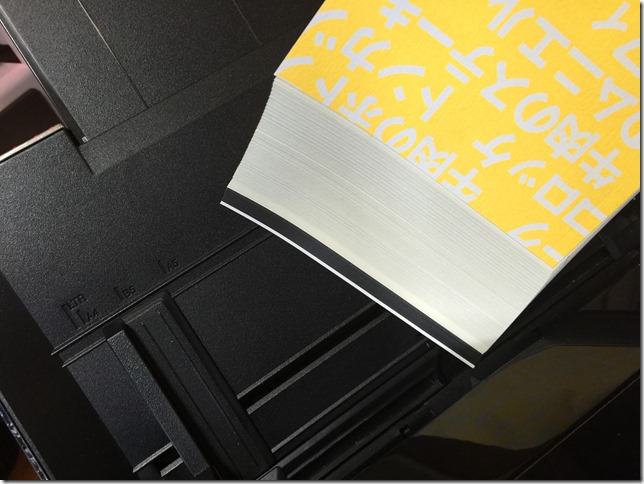

原稿セット方法

ScanSnapでは、1度にセットできる枚数は50枚(100ページ)。

ただ、やろうと思えば50枚以上も可能。紙をズラせば大量投入できるのです。

原稿を「さばき」がてら、若干斜めにセットするってのが、

重複エラーを出さないポイント。

ScanSnapって、下の原稿からスキャンしていくので、

読み込みながら、原稿の継ぎ足しも可能です。

最新モデルのiX1600だと、毎分40枚もスキャンするから、

無理して詰め込む必要も無いんだけど、

大抵の本は、先に全ページセットしがち。

無理やり乗っけて、トトトンと微調整するのです。

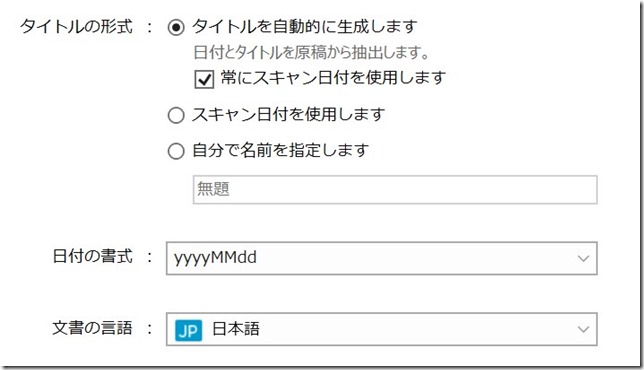

ScanSnapのスキャン設定

ScanSnapのスキャンは「ScanSnap Home」で管理します。

※旧バージョンは「ScanSnap Manager」でした。

自炊する本によって、最適な読み取り設定が異なるので、

スキャンパターン(プロファイル)を複数登録しておくとラク。

モノクロ本、カラー本、高画質に保存したい本・・・設定は異なります。

悩むのが、ScanSnap Homeのプロファイル設定。

スキャン時の設定項目が、どう影響するのか?

ただ、「画質」って正解が有りませんし、

こだわるほど時間の無駄です。

自炊は、読めれば良いのです。

というわけで、以下、参考までに。

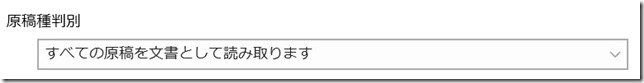

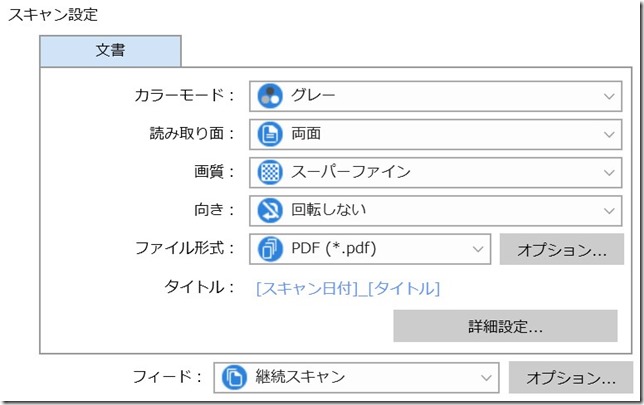

具体的なプロファイル設定

原稿種別は「文書」として設定していきます。

カラーモードは、カラー以外の書籍は「グレー」を選択。

「白黒」と「グレー」の違いは、濃淡表現の有無。

漫画やイラストの有る本では「グレー」にすべきだし、

文章だけの本だと思っていても、写真とか入って来るから「グレー」です。

読み取り面は、「両面」でOK。

両面に印刷されているから本になる。

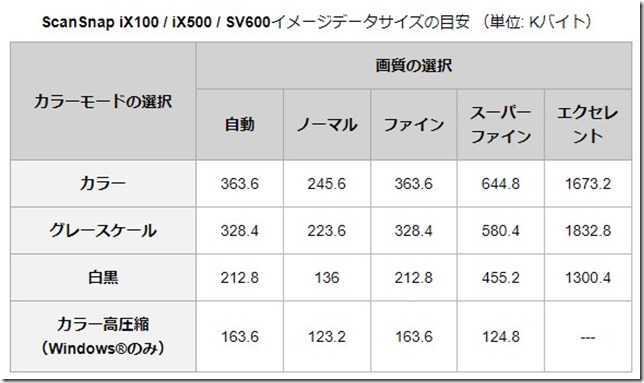

画質は「スーパーファイン」にすべき。

「スーパーファイン」と「エクセレント」の違いはdpiの違い。

スーパーファインが300dpi、エクセレントが600dpiです。

dpi(dots per inch)なので、解像度というよりも画素密度。

1インチ(2.54cm)四方の中に有るドット数(ピクセル数)です。

例えば、100dpi ≒ 1インチ四方あたり100個のドットが有るってこと。

密度なので、ちょっと理解づらいのですけども。

人間が認識できるのは、300~400dpiが限界であり、

スーパーファインの300dpiで十分高スペックなのよ。

離れて見るディスプレイなら、70dpiでも十分綺麗に見える。

4K解像度の60インチが73dpiですからね。

テレビサイズでdpi換算

| FHD 1920×1080 |

WQHD 2560×1440 |

4K 3860×2140 |

8K 7680×4320 |

|

|---|---|---|---|---|

| 21インチ | 104dpi | 139dpi | 210dpi | 419dpi |

| 24インチ | 91dpi | 122dpi | 183dpi | 367dpi |

| 32インチ | 68dpi | 91dpi | 137dpi | 275dpi |

| 40インチ | 55dpi | 73dpi | 110dpi | 220dpi |

| 50インチ | 44dpi | 59dpi | 88dpi | 176dpi |

| 60インチ | 37dpi | 49dpi | 73dpi | 147dpi |

最高画質で保存したいなら「エクセレント(600dpi)」だけど、

dpiって1インチ四方内に有るドット数なので、

dpiが300dpi→600dpiになれば、データ容量は3~4倍に増えるということ。

データ量が増えれば、閲覧時の処理も重くなりますので。

実際、データ容量の差ほど、画質に違いは感じないし、

紙に印字されている時点で、綺麗でも無いと思ってるので。

市販の電子書籍の画質も、あんまり良くないところ多いからね。

それでも「エクセレント」を使いたいなら、写真集とかイラスト集とか。

「原稿の向きを自動的に回転します」は、チェックを外す。

勝手に変な向きになる時が有るし、原稿を入れる方向は間違えない。

「白紙ページを自動的に削除します」も、チェックも外す。

書類に白紙ページは不要でしょうけど、

本のページ数のままスキャンしたいし、余分なページは後で削除も可能。

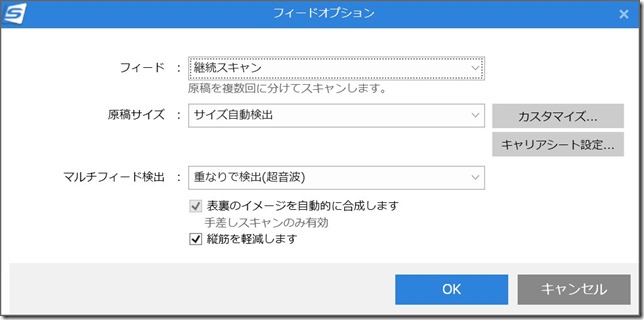

フィードオプション設定は、「継続スキャン」。

自炊にこれ必須。

セットした紙が無くなっても、続けてスキャンできるようになる。

あとは「縦筋を軽減します」にチェック。縦筋は軽減したい。

ちなみに、保存時のファイル名ですが、

漫画本とか連作なら「タイトル+作者名」で設定しておいたらラク。

基本は「スキャン日付+自動タイトル」で、後でまとめて修正してますけども。

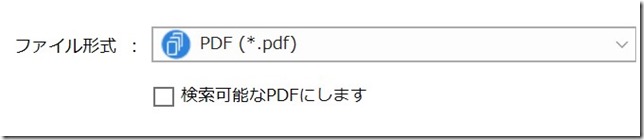

保存ファイル形式はPDF

自炊ってJPEG画像を圧縮ってイメージでしたが、

今の時代、PDF形式の方が使いやすいです。

文字検索、テキストコピー、マーカー、コメント記入・・・

PDFなら、色々と応用も利くし何でもできるし、

PDFからJPEGも作成可能なのです。

読み込み速度という面でもPDFで問題有りません。

スマホやタブレットも高スペック。

PDFだから遅いってんなら、端末やアプリを疑うべき。

ちなみに、PDFファイルで保存しますが、OCR化はしません。

「検索可能なPDFにします」は、チェック外す。

技術書等は、OCR(文字認識)が有った方が便利なのですけど、

スキャンスナップのOCR機能には月間500ページの制限も有りますし、

OCR化したいなら、スキャン後に別途OCRソフトを使えば良いかなと。

Adobe AcrbatでもOCR化はできますからね。

漫画はOCRしても意味無いし、そもそもOCRって完璧では無いからね。

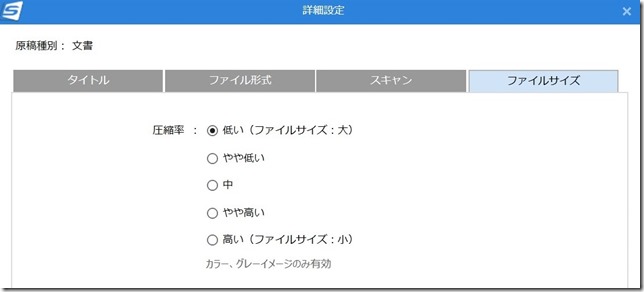

PDFデータの圧縮方法

ScanSnapのスキャン時にも、データ圧縮が可能ですが、

私は、データ圧縮機能は使いません。

初期設定では、圧縮率「中」となっているので、

ScanSnap Homeの「詳細設定」→「ファイルサイズ」から、

圧縮率は「低い(ファイルサイズ:大)」に変更しています。

勝手に画質劣化されちゃうのは嫌だし、

ScanSnapの圧縮品質を信用していないってのも有る。

画像圧縮なら、他の画像編集ソフトでも可能ですから。

ScanSnap Homeの「画質(dpi)」と「圧縮率」の違いは、

主に色情報の差なのかな?と思ってます。

白黒モードでスキャンした場合は、圧縮率固定になりますからね。

原本は、なるべく高画質で圧縮率低いまま保存して、

PDF圧縮するのは、主に持ち運ぶ時。

モバイル端末に保存するとき、クラウドアップロードする時。

圧縮コピーを持ち運ぶのです。

Adobe Acrobatを使えば、PDFファイルサイズの大幅縮小も可能。

ClearScanで、画像→OCR→テキストデータに置き換えるという方法。

まぁ、適当なソフトでPDF圧縮しても、容量はだいぶ減りますので、

WEBブラウザだけで簡単にPDF圧縮はできます。

※参考→オンラインでPDFを無料で圧縮 | Adobe Acrobat(日本)

圧縮画質云々気にするなら圧縮しない方が良い。

iPadでも256GB、512GBモデルあるし、

クラウドストレージも2TBの時代。

文書ファイルで、そこまで容量節約する必要も無いとも感じている。

スーパーファイン画質なら、無圧縮でも大して容量喰わないから。

自炊データの管理方法

自炊したPDFデータは、自宅のNASサーバーにぶち込んで、

同じWifi環境下の人々で共有してます。

ReadyNASから、現在はSynologyに乗り換えてます。

自宅のWifi電波が届く範囲が、我が家の本棚。

WiFi 6対応ルーターは超高速、

内蔵ストレージと大差なく処理できますので。

→NETGEAR Orbi WiFi6(RBK852)レビュー。Google Nest WiFiから買い替えた理由。

NASを外からアクセスする方法もあるけど、

今ではクラウドストレージサービスも発達しているので、

容量の都合さえつけば、外出先でも簡単に取り出せます。

Dropbox、OneDrive、Evernote、GoogleDriveあたりが鉄板。

いずれも無料では容量が少ないので、有料プランは必須ですけど。

→無料クラウドストレージの特徴と違い。個人と仕事の使い分けを考える。

今では、Evernoteの月間容量も10GB。

容量余りまくるので、自炊データ(PDF)もアップロードしまくってる。

Evernoteで「カード表示」に切り替えれば、本棚っぽく表示する事も可能。

Evernoteは、PDFのOCR検索にも対応してるし、

PDFと同じノートに、本の情報、感想、メモも加筆することができるのよ。

自炊用端末と自炊アプリ

自炊データを読む端末は、iPad miniを愛用しています。

タブレット端末では、iPad(iPad OS)はダントツ使い勝手が良いし、

本を読むという点において、8インチのiPad miniはサイズも最適。

読書アプリや、PDF編集アプリも揃っているし。

勉強するなら「PDF Expert」、読書するなら「i文庫HD」が間違いない。

マンガ特化の「ComicGlass」や「ComicShare」も有り、

下手な電子書籍ストアのアプリよりも、快適に使えるから。

→電子書籍ストアサービスのデメリットと自炊のデメリットを比較する。

PDF編集するならMicrosoftのSurfaceも悪くない。

Surfaceペンも有るし、外部ストレージ「microSDカード」にも対応、

「Drawboard PDF」という素晴らしいアプリも有る。

タブレット兼PCとしても使えるわけで、外出時の荷物も減るのです。

→Macbook ProからSurface Proに移行して気づいたSurfaceのメリット・デメリット。

一方、Androidタブレットって絶対的な物が無いし、

いわゆる電子書籍リーダー(Kindle、Kobo)は、OSに難が有る。

「E Ink(イーインク)」って目が疲れにくいけど、モノクロ専門。

ページ送りも遅くてイライラする。私は苦手です。

そもそも、Kindleって自炊向きではない。

mobiファイル変換の手間も有るし、Kindleへ転送する手間も有る。

どちらか選ぶならKobo。Koboの方が対応ファイルも多く、

Kobo Formaは、Dropbox連携もできるようになってる。マニア向け。

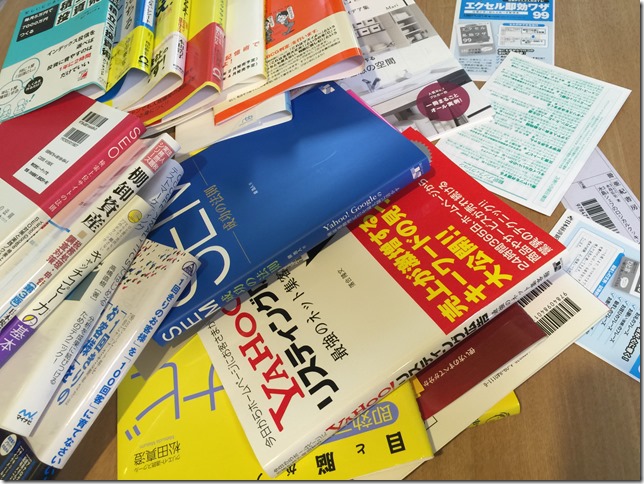

自炊方法まとめ

本が部屋を圧迫しているのであれば、

本棚を増やすのではなく、本を減らすべき。

本を保管するにも、お金が必要であり、

本に縛られて、身動きとれなくなる。

捨てられないなら、自炊した方が良いし、

自炊への投資って、場所代を考えれば安いのです。

→電子書籍と自炊のデメリット。本のデジタル化で知っておくべきこと。

本が本である事がオカシイのかもしれない。

本を斬る異常だった行動も、

今では普通になりつつある。

常識ってのは多数決で決まるし、いつでも時代遅れですね。

P.S.

ラブリコで本棚を作るって方法も有りますが、

大量の本って重くて、非常に危険。

簡単に倒れるし、倒れたら心も体も傷つきます。

なるべく重いものは載せない。載せちゃダメ。

作るなら壁掛けテレビとか、アレは魅せる目的で使うアイテム。

→ラブリコとディアウォールで作る壁面収納DIY。壁掛けテレビ、キッチン収納、玄関シューズ棚、有孔ボード棚の造り方と注意点。

コメント

コメント一覧 (15件)

初めまして。私も自炊→pdf化で電子書籍化しています。

私のスキャナはpdfでの読み取りに対応していないので、jpegで吸い出して、全選択→サポートしているファイルをAcrobatで結合 でpdfにしています。

>書籍は情報を得る為のツールと割り切る

に救われました。

特に漫画だと、どうしても画質にこだわってしまいました。本の画質をできるだけ損なわずにpdfにしたい・・・jpegで吸い出したものをそこから劣化させずにpdfにしたい・・・

これを追求すると、jpegで吸い出した時のサイズよりpdfにした時のサイズが小さくなっていると、「劣化している・・・orz」

その結果、漫画一冊で500GBとかね。そのまま本媒体の方が良かったんじゃないかっていう。

これからは、読めればいいスタンスでpdfにします。

実家にエロ本やアダルト同人誌を大量に置くことはできないので。全部pdf化→AES暗号化。

これで家族を恐れる心配はない。

本は読めれば良い・・・私もこれに行き着くまで苦労しました。

場所取るだけでなく、本棚の陳列で人間性も垣間見えますからね。

来客時にも安心です。

表紙は、ボタン長押しでも長尺取り込みできますよ。

長押しで長尺モードが有ったのですね!

知りませんでした!ありがとうございます。

修正しておきます。

こんにちは。自炊に挑戦しようかと思っているのですが、自炊後に、裁断した書物は皆さんどうされているのでしょうか。(やはり捨てることが多いのでしょうか。)

ヤフオクでも売ったりしてましたが、

今では、面倒なので即捨ててしまいます。

最初こそ抵抗ありましたが・・・慣れって怖いですね。

はじめまして。

本を置く場所の問題というより、視力が悪化して、ルーペをつけても14pが必要になりました。

どうしても読みたくて大きな文字がないものは拡大コピーしてホチキスで留めていましたが、

自炊ってたとえば、データとしてPCに保存氏、プリントアウトはできるのでしょうか?

文庫、文字が小さく紙が薄茶で、印字が薄い=ほぼ読めない、ものを取り込んで、

PCからレーザーライターに14pとかにしてプリントアウトして所持することが可能だったらとても嬉しいのですが……。

電子書籍、いいのですが、画面を見続けるのが辛いのです。

紙の上がいいのですが……、

これからお年寄りも増えますから、読みたいものをそういう形でファイル保存して、

必要な時にプリントアウトできたらと思います。

そういう意味の自炊に最低限必要なものと、大体の予算を教えていただけたらありがたいです。

自炊とは書籍をPCデータとして保存する事なので、プリント出力も可能となります。

任意のファイル形式(JPEGやPDF等)で保存し、

任意倍率にて拡大ディスプレイ表示や、プリンターでの拡大印刷もできます。

データ化するには、一旦スキャナーでデータ化(スキャン)する必要がありますので、

元々の印字の状態にも左右されます。文字が薄い場合は、何とも言えません。

文字が小さい場合は、高精細スキャン→拡大表示で、ある程度は見やすくなるかと思います。

必要なものは、スキャナー(データ化の質次第、スマホでも代用可能)、

プリンター(出力用紙サイズ次第)、

本をバラバラにする裁断機(カッターでも代用可能)、

データを管理するPC・・・

データを扱う都合、最低限のPCスキルも必要となります。

PCやプリンターを既にお持ちであれば、

スキャナーさえ有れば、とりあえずはデータ化してPCに取り込めます。

本をスキャンするなら、ScanSnapの上位モデルが必要で4万円前後です。

はじめまして。多すぎる漫画や書籍をスキャンして部屋を広く使いたいと考えています。

そこで、裁断をしてからスキャンするタイプのスキャナーと裁断の必要のないスキャナーがあるようですが、私は出来ればスキャンした後、古本を売りたいと考えています。

裁断の必要のないスキャナーは性能面で何かしら問題があるのでしょうか。

どうかお知恵をお借りしたいと思います。

自炊したいなら、本を売るのは諦めた方が良いです。

裁断しないでスキャンするとなると、

1ページずつ手動でめくってスキャンする事になりますし、

1冊スキャンするのに膨大な時間も必要となってしまいます。

綺麗にスキャンするには、

平面にする必要もあるので、裁断する事も避けられないかと。

裁断済みを売るとか、

スキャンしないで売却とか、

方法は無いことも無いけども、

何の為に自炊をするのか?

本が無くなることで、結果的にお金は浮きますし、

お金が欲しいなら、バイトした方が早いとも思ってます。

はじめまして

今参考書のデータ化を考えているのですが

データ化したものにAdobeなどを用いて

マーカー線を引いたりする事は出来るのでしょうか?

PDF化すれば、線引きも書き込みも、

恐らく考えていることは、何でも可能になります。

参考書や問題集といった勉強の類と、自炊の相性は最高です。

Acrobat以外にも、PDF編集アプリは多く存在します。

スマホ、タブレットで編集し放題です。

はじめまして。

断裁から始まってOCRや圧縮の仕方までご指導されていて、とても役に立ちました。

うかがいたいことが2点あるのですが、教えていただけますか??

① 2015年の時点(6年前…!)でお使いになった「iX500」は、

FUJITSUの現行の6製品のうち、どれにあたるのでしょうか??

② コミックの電子化を考えているのですが、会社のにある高性能(なはずの)マルチコピー&スキャナ機では、コミックの紙が厚すぎてはじかれてしまいます(すぐに紙詰まりになってしまいます)。ちょっと厚めの雑誌の表紙なども同様です。iX500ではコミックの中身程度の厚みでも大丈夫でしたでしょうか??

よろしければご教授ください。よろしくお願いします。

>>「iX500」は、FUJITSUの現行の6製品のうち、どれにあたるのでしょうか??

iX500の後継機は、iX1500であり、

最新モデルのiX1600では、

スキャンスピードがより早くなっています。

以下記事にて、モデル違いについて記載しております。

→ScanSnapのメリット・デメリット。便利な使い方とデジタル化の弊害。

>>iX500ではコミックの中身程度の厚みでも大丈夫でしたでしょうか?

Scansnapで、スキャン可能な紙の厚さは40~209g/m2となっているので、

官製ハガキ(209g/m2)までの厚さくらいまでは大丈夫です。

漫画本の紙の厚さなら問題も無いハズ。

私はマンガ本で困ったことも有りません。

早速のご返信、ありがとうございます!iX1500からiX1600の間で考えています。

実際問題、自炊解説ページではこのページが一番私には分かりには分かりやすかったです。ありがとうございました!

何かありましたらよろしくお願いしますm(_ _)m